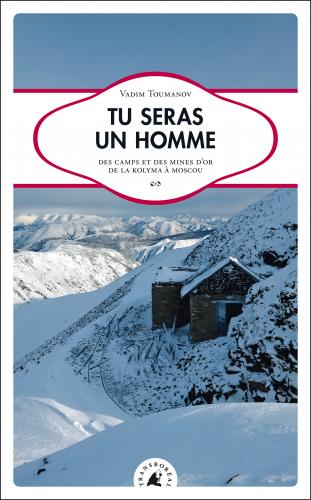

Tu seras un homme, Des camps et des mines d’or de la Kolyma à Moscou

Vadim Toumanov

Dans les années 1940, un jeune matelot sillonne les mers sous pavillon soviétique. Il pratique la boxe, aime les poètes et rêve de devenir capitaine. C’est Vadim Toumanov. Devenu officier, il va réaliser son rêve quand la police politique l’arrête et l’envoie au Goulag, en Sibérie orientale. Les monts de la Kolyma représentent « le pôle de la férocité » selon Soljenitsyne. Braquage, mutinerie, évasions, camps disciplinaires, exécutions. « L’Enfer de Dante, à côté, c’est un hôtel cinq étoiles? » Toumanov n’en sortira qu’en 1956, après la mort de Staline. Il passera un demi-siècle à laver de l’or en créant des coopératives exemplaires d’efficacité et fréquentera les artistes moscovites. Son récit a le souffle du Papillon d’Henri Charrière. Un livre noir ? Non, car la résilience de Toumanov force le respect et son humanisme nous ramène toujours à la lumière.

Avec le soutien de : Institut Perevoda à Moscou

Traduit du russe par : Yves Gauthier

Avec une postface par : Luba Jurgenson

« Tu seras un homme? Au lecteur de terminer la phrase : “mon fils”. Vadim Toumanov, du haut de ses bientôt 80 ans à l’époque où il écrit son autobiographie, adoube le jeune homme qu’il était lorsque, en 1948, lieutenant de la marine, il entrait dans la vie adulte par la porte des prisons et le portail des camps de la Kolyma où tout était mis en œuvre pour broyer l’humain. Avons-nous entre les mains un singulier “roman de formation” ? Le titre russe renvoie à un autre vers du poème de Kipling : “Tout perdre, et reprendre à zéro,/Ne point songer aux choses perdues?” Dans la lecture que Vadim Toumanov fournit ici de son passé, l’humanité n’est pas donnée d’emblée, elle est le fruit d’une reconquête, sans cesse renouvelée, de ce qui a été perdu. La vie s’est ingéniée pour jalonner son parcours de pertes et d’autant de recommencements.

Élaborée un demi-siècle après les événements à l’exception de quelques extraits du journal intime tenu à la Kolyma une fois libéré, l’œuvre appartient à la vague tardive des témoignages sur les répressions staliniennes. La mémoire a “travaillé” comme le vieux bois. De nombreux récits sur les camps et les répressions staliniennes ont déjà vu le jour. Comment reprendre le flambeau alors que le lecteur peut avoir l’illusion qu’il “sait déjà tout” sur le Goulag, surtout dans un pays qui cultive l’amnésie ? Toumanov parvient cependant à nous étonner.

Si la perte est, on l’a vu, au fondement de son expérience, cette dernière n’apparaît pas comme celle d’une victime. “Tout perdre, et reprendre à zéro”, c’est avant tout agir : se faire et se refaire en permanence, devenir en quelque sorte son propre père, son propre fils. À la différence de nombreux textes de rescapés laissés par des intellectuels, la survie n’est pas due ici à un hasard, elle n’est pas une “anomalie”, pour reprendre le terme de Primo Levi, elle se gagne dans un combat permanent et déterminé. La culture initiale de Toumanov, marin qui rêve de devenir capitaine, met en avant les valeurs viriles, notamment la force physique. Il emploie ses loisirs pour faire de la boxe, sport qui se pratique alors dans la marine et dans lequel il excelle ; les premières pages du livre narrent, prélude à son arrestation, plusieurs rixes qui ne sont point étrangères à la disgrâce dont il sera l’objet. Car, lorsqu’on l’agresse, il cogne. C’est ainsi qu’il frappe l’adjudant-chef Verchinine lequel, en chavirant, crève la toile d’un immense portrait de Staline. Puis, c’est le vice-président du gouvernement d’Estonie qui, blessé à la tête par le lourd poing de Toumanov, se retrouve à l’hôpital. Scènes burlesques, comiques, qui culminent en tragédie.

Cette habitude de riposter à la violence par la violence, il ne la perdra pas durant sa détention et, si elle a pu lui jouer des tours en entraînant condamnation sur condamnation, il lui doit sans doute d’être resté en vie. Arrêté au titre de l’article 58, alinéas 6, 8 et 10 (respectivement “Espionnage”, “Actes terroristes perpétrés contre des représentants du pouvoir soviétique” et “Propagande ou agitation visant à renverser, saboter ou affaiblir le pouvoir soviétique”), Toumanov est d’abord un “politique” au sens où, comme la plupart des détenus affublés de l’article 58, il ignore sa faute et se considère comme innocent. Komsomol fidèle au régime, il est à l’époque “prê[t] à mourir pour le pouvoir des Soviets”, en dépit des bruits qui circulent sur les répressions, en dépit aussi de l’opulence observée lors de son escale à Göteborg, qui contraste tant avec l’indigence du quotidien soviétique. Mais cet horizon de la mort héroïque, que la propagande agite devant les jeunes citoyens des Soviets, une fois rétréci jusqu’aux murs d’une cellule de prison, perd de son romantique attrait. Toumanov continue de rendre les coups, désorientant ses geôliers, et prend la clé des champs chaque fois qu’il le peut – et même quand il ne le peut pas, au péril de sa vie, parfois juste pour respirer librement en attendant d’être repris. Son parcours de détenu compte huit tentatives d’évasion. Et, lorsqu’il se trouve dans un camp dont il est impossible de fuir, il y met le feu, acte de révolte pure qui ne vise pas l’amélioration de son sort, mais l’affirmation d’une volonté de résistance : “Bientôt, les baraques de Boriskine ont été reconstruites, la garde renforcée, le régime durci, pour autant que ce fût possible. Au vrai, on ne s’attendait pas à des changements. Une fois de plus, ce n’était qu’une façon de libérer la pression de notre amertume et de notre désespoir.”

La Kolyma, cette “planète enchantée où l’hiver dure douze mois, le reste du temps c’est l’été”, vaste comme environ six fois la France, est géré alors par le Dalstroï, ensemble des camps de l’Extrême-Nord. Ensemble concentrationnaire et industriel en permanente expansion, le Dalstroï bénéficie du statut d’extraterritorialité compte tenu de sa mission stratégique – approvisionner le pays en métaux précieux – et finit par supplanter les organes administratifs et territoriaux, comités du parti et soviets, qui n’ont plus qu’un rôle symbolique. Rien d’étonnant, dès lors, à ce que les prisonniers perçoivent ce lieu de détention comme une “île” et le reste du pays comme continent.

Les évasions étaient chose courante dans les camps du Goulag, la plupart du temps sans espoir, surtout à la Kolyma où “prendre la clé des champs” signifiait s’enfoncer dans un espace totalement hostile, une infinie enfilade de monts gelés dix mois par an, couverts jusqu’à mi-pente d’une mince taïga de mélèzes ou de pins nains, pierreux au-dessus. L’immensité enneigée était un bien meilleur gardien que les barbelés. De nombreux récits de rescapés ont porté jusqu’à nous des histoires de fuyards, rattrapés ou tués, mais ce sont presque toujours des histoires vécues par d’autres, vues de près ou de loin, ou encore, relatées par un gardien chargé de lutter contre les évasions (on en lit, par exemple, dans le journal d’Ivan Tchistiakov). Des témoignages de fuyards à la première personne, nous n’en connaissons pas beaucoup, d’une part parce que les évadés, souvent, n’en réchappaient pas, d’autre part parce que, pour se lancer dans une évasion, il fallait un don d’organisation et un minimum de force physique (un crevard ne pouvait y songer) ; il fallait aussi se résoudre à user de la violence en cas de poursuite. Parmi ceux qui prirent par la suite la plume, peu remplissaient ces conditions.

Toumanov se rapproche des truands. C’est eux qui ont constitué, au fil de ces pages, l’entourage du jeune détenu politique qui, de fait, cessera bientôt d’être considéré comme tel et parlera désormais de cette catégorie à la troisième personne. En effet, amené à commettre des braquages au cours de l’une de ses évasions, il fera l’objet d’une nouvelle condamnation à vingt-cinq ans (peine maximale) pour banditisme. Sans être pleinement intégré au milieu de la pègre (généralement fermé même aux “sympathisants”), il y est toléré au point qu’on le laisse assister aux “jugements” et aux “conseils” qui en règlent la vie. Comme les truands, il parvient à cacher sur lui un couteau et sait s’en servir lorsqu’il s’agit de prévenir un coup mais, la plupart du temps, c’est son poing de boxeur qui le sort des mauvais pas, ainsi que la protection de certains bandits ayant de l’autorité dans le milieu.

Les camps de la Kolyma, dans la période de l’après-guerre, deviennent le théâtre d’un affrontement à grande échelle entre les gangs, connu sous le nom de “guerre des “chiennes””. De nombreux truands ont combattu contre les Allemands, se montrant souvent héroïques – leur goût du risque et leur mépris du danger y ont contribué –, après quoi, ceux qui ont survécu ont repris leur ancien “métier”. Loin de vouloir se “rééduquer” comme le veut la propagande, cette frange criminelle des combattants est revenue des champs de bataille parfois bardée de médailles, mais endurcie par la violence de la guerre et le pillage autorisé dans les pays conquis. Décidé à lutter contre la criminalité qui sévit alors dans les villes, le gouvernement promulgue en juillet 1947 une loi destinée à “renforcer la protection de la propriété personnelle des citoyens”. D’importants contingents d’anciens combattants issus du monde du crime sont acheminés, avec de lourdes peines, vers les camps de la Kolyma dont la situation garantit leur isolement. Là, les attendent leurs anciens camarades qui, entre-temps, les ont rayés de la liste des “voleurs honnêtes”. En effet, servir l’État sous quelque forme que ce soit est contraire à la “loi” des truands, et ceux qui ont pris les armes sont désormais considérés comme traîtres. Selon ce code d’honneur, tout voleur ayant accepté un poste dans l’administration du camp est passible d’un cruel châtiment. À plus forte raison, un voleur ayant combattu dans les rangs de l’armée soviétique. Or, parmi les nouveaux arrivants, il y a des caïds qui n’acceptent pas ce nouvel ordre des choses : ils promulguent leur propre “loi”, autorisant certaines formes de collaboration avec les autorités du camp, d’autant qu’il leur faut désormais trouver des planques pour survivre en vue d’un long séjour à la Kolyma. Les affrontements entre “voleurs” et “chiennes” mettent les camps à feu et à sang, au point que les autorités, habituées pourtant à considérer les criminels comme complices contre les “politiques”, se voient dépassées par ce déferlement de violence encore accru du fait de l’émergence d’une troisième catégorie de truands, les “sans foi-ni-loi”, qui exterminent à la fois “voleurs” et “chiennes”.

De tout temps, le mot “chienne” – en russe souka, injurieux et grossier à la différence du neutre sobaka – a désigné, dans le jargon des truands, un voleur qui a trahi, dénoncé, qui s’est compromis avec les autorités : un vendu. Ce mot est en réalité inapproprié dans le contexte dont il s’agit ici : il faudrait plutôt parler de guerre des gangs, d’affrontements entre clans de voleurs qui professent des lois différentes. Mais c’est sous ce vocable que cet épisode est entré dans l’histoire des camps et le mot “chienne” fut bientôt institutionnalisé, porté sur les rapports et les procès-verbaux par l’administration soucieuse de séparer les deux catégories de truands pour éviter les carnages, et par les voleurs eux-mêmes.

“Souka”, c’est aussi une garce, une prostituée. Cette étiquette collée au truand renégat révèle la place du féminin, associé à la soumission dans la “culture” du crime où les femmes sont des esclaves sexuelles des voleurs et où le viol des hommes – dégradés alors symboliquement en “femmes” – fait partie des pratiques quotidiennes. Les vendus, qui pourtant se livrent aux mêmes violences sur les “voleurs dans la loi”, sont ravalés au rang de “chiennes” pour avoir trahi l’idéal viril de la pègre.

Or, cet “idéal” peut exercer au camp une certaine fascination, surtout pour un jeune homme qui cherche, coûte que coûte, à préserver son indépendance, et refuse les planques offertes par des “chiennes” en vue, employées à des postes administratifs. Tout est mieux que de se mettre au service de l’institution. Les “chiennes” apparaissent comme collaborateurs, complices du crime d’État : Toumanov n’hésite pas à les comparer aux Sonderkommandos, entendant sans doute par là les Einsatzgruppen chargés de massacrer les Juifs dans les territoires conquis par l’Allemagne et constitués en partie d’auxiliaires locaux.

Aussi se tourne-t-il vers les “voleurs dans la loi” qui semblent maintenir leur code d’honneur envers et contre tout dans des conditions effroyables et dont plusieurs se montrent bienveillants à son égard. “Ce qui me plaisait en eux, c’était leur hardiesse, leur cœur au ventre, leur don de résister continuellement à l’autorité carcérale”. Face à l’arbitraire de l’État, la “loi” des voleurs en est malgré tout une, fût-elle sanglante. Elle donne l’illusion de trouver des repères dans un univers absurde. Plus que cela, passer de la catégorie de “politique” à celle de bandit a paradoxalement pour effet de rétablir une forme de justice. Si sa première condamnation absolument injustifiée ne laisse à Toumanov qu’un sentiment de haine et de désespoir, il n’en veut pas en revanche au juge qui prononce sa seconde peine de vingt-cinq ans, car il a le sentiment de l’avoir méritée. On découvre ainsi les mécanismes profonds d’un système où, pour restaurer la notion de loi – essentielle à la préservation de soi, dans un parcours initiatique qui doit mener à “reprendre à zéro” –, un innocent doit se rendre coupable.

Jusqu’aux années 1950, qui verront l’arrivée des contingents de collaborateurs véritables ou présumés des Allemands, Baltes et Ukrainiens de l’Ouest ayant résisté à la soviétisation les armes à la main, les truands sont en effet la seule force organisée capable de tenir tête aux autorités. “[Ce] n’étaient pas les politiques, mais bel et bien les “voleurs honnêtes” qui organisaient la résistance, menaçaient l’ordre et harcelaient le système de redressement par le travail”, explique Toumanov.

En réalité, depuis sa création, le système concentrationnaire soviétique délègue une partie de ses fonctions répressives aux criminels dans sa lutte contre l’opposition politique réelle ou potentielle. Déjà aux Solovki, “laboratoire” du Goulag dans les années 1920, les truands, “voleurs dans la loi”, faisaient régner la terreur. Leur refus de collaborer avec l’État ne pouvait être maintenu qu’au détriment des autres populations du camp. Pour vivre sans travailler, ils dépouillaient leurs voisins de baraque, s’appropriaient la misérable paie à laquelle, à certaines époques, ces derniers avaient droit, volaient leurs colis et, pire encore, leurs “mètres cubes” : le travail accompli par les politiques et les droit-commun était porté à l’actif des truands par des contremaîtres qu’ils avaient à leur botte. Les voleurs n’acceptaient pas de planques, mais la pression qu’ils exerçaient sur les “planqués” – intendants, cuisiniers – faisait qu’ils étaient mieux lotis que les travailleurs. Les médecins, sous la menace, les hospitalisaient à la place de personnes malades. Les truands contribuaient ainsi à l’élimination des autres groupes de détenus et notamment de politiques, même lorsqu’ils ne les tuaient pas de leurs propres mains.

Toumanov ne les idéalise pas pour autant. “Loin de moi l’idée de faire passer les voleurs pour des héros ou de chercher à les justifier. Je n’évoque ici que les impressions ressenties dans ce camp, ou plus précisément dans ce baraquement, auprès de ses occupants.”

C’est précisément cette restitution des impressions au plus près de ce qu’il a alors enduré qui fait du témoignage de Toumanov un document rare et précieux sur certains aspects de cette école de la violence que furent les camps. Pour des raisons évidentes, peu de truands ont témoigné. La plupart des témoignages émanent de ceux qui ont subi leur terreur. Le rôle des truands dans l’univers concentrationnaire stalinien est aujourd’hui connu grâce à des travaux d’historiens et à travers les remarquables “Essais sur le monde du crime” de Varlam Chalamov. Toumanov, quant à lui, rapporte un grand nombre d’histoires de vie, d’anecdotes réelles et de légendes des camps relatées par les truands eux-mêmes, donnant ainsi la parole à ceux qui généralement ne cherchent pas à la prendre. Une anthropologie du Goulag trouvera à s’y ressourcer. On comprendra aussi, en lisant les chapitres qui relatent le parcours de Toumanov après sa libération, comment la violence des camps staliniens et leur “culture” spécifique s’est diffusée dans la société soviétique, puis russe après leur démantèlement.

Toumanov ne se reconnaît pas dans Ivan Denissovitch, le héros du récit de Soljenitsyne, il ne reconnaît pas non plus la Kolyma dans le camp où celui-ci purge sa peine. On se souvient du reste de la réaction de Varlam Chalamov, lui aussi ancien détenu de la Kolyma, à la lecture d’Une journée d’Ivan Denissovitch : c’est un camp “léger, pas tout à fait un vrai”. Et de demander : “Où se trouve ce camp merveilleux ? Si j’avais pu y passer ne serait-ce qu’une année à l’époque !”

Si ce camp est merveilleux, selon Chalamov, c’est entre autres parce qu’il n’y a pas de truands. Les détenus politiques et de droit commun (deux catégories qu’il n’est pas toujours aisé de distinguer dans un système où les menus manquements à la règle sont criminalisés) n’y subissent donc pas la terreur de la pègre. Cette absence de violence dans le camp “merveilleux” décrit par Soljenitsyne est ressentie par Toumanov également comme inauthentique.

“À la lecture de la littérature de camp, qui décrit principalement les lieux de concentration de détenus politiques, on a l’impression qu’en zone carcérale les journées s’égrenaient avec une lenteur désespérante dans une succession monotone d’activités cafardeuses : les hommes languissaient, échangeaient quelques rares nouvelles venues du dehors et ne sortaient de leur torpeur qu’à l’occasion d’un débat d’idées pétillant d’intelligence.” En réalité, le “vrai” camp transparaît en filigrane dans les souvenirs d’Ivan Denissovitch, unique moyen qu’avait Soljenitsyne de le mettre en scène, à l’époque, dans son récit publié par une revue soviétique, Novy Mir. Toumanov, écrivant dans les années 2000, se sent libre quant à lui de restituer cet environnement féroce.

“Il ne se passait pas un jour sans un événement extraordinaire. Les baraques étaient le théâtre d’incessantes bagarres mortelles, et parfois de véritables guerres. Il y avait toujours quelqu’un qui s’évadait, poursuivi par des gardes et des chiens, quelqu’un qu’on détroussait, des femmes sous contrat – médecins, comptables? – qui minaudaient avec les détenus, des pendus qu’on descendait de leur corde?”

Le camp est un univers régi entièrement par la violence et, comme tel, incompréhensible pour le nouvel arrivant “innocent”. Ce dernier, s’il veut survivre, doit avant tout apprendre à s’y repérer. La riposte physique face à la brutalité ou le coup de poing préventif constitue, pour le jeune Toumanov, un mode de connaissance du monde concentrationnaire. C’est le corps qui parle, se positionnant dans l’espace hiérarchisé, ritualisé, de la baraque de façon à s’aménager une zone de relative sécurité, sans cesse à renégocier. Ce sont souvent les déplacements, les passages qui occasionnent des situations dangereuses. On voit à plusieurs reprises Toumanov sortir son couteau en arrivant dans un lieu nouveau, pour se prémunir du péril qui, au camp, accompagne tout apprentissage. Les truands sont chez eux au camp, aussi, en observant leurs pratiques, parvient-il à s’approprier partiellement les lieux, à s’intégrer dans cette société tout en préservant une image de soi, une “identité” qui lui interdit de plier devant une autorité qu’il ne reconnaît pas comme juste : à rester un homme à ses propres yeux.

Les survivants des violences extrêmes s’interrogent souvent sur la limite de l’humain dans des conditions déshumanisantes. “L’homme est l’indestructible qui peut être détruit”, dit Maurice Blanchot à propos de L’Espèce humaine de Robert Antelme : en effet, on peut détruire l’homme mais pas l’humain en lui, et ce quand bien même il serait arrivé au dernier degré de dégradation physique ou morale. Chalamov, de son côté, se demande si l’homme bascule dans l’inhumain ou s’arrête au seuil, happé par la mort. Julius Margolin dans son Voyage au pays des Ze-Ka consacre deux longs chapitres à la description des crevards hospitalisés et des effets déshumanisants de la faim sur le corps et l’esprit. Toumanov mentionne de son côté la faim, mais ne cherche pas à restituer les sensations d’un crevard. Manifestement, son besoin de s’inscrire du côté de l’action et de la résistance le rend pudique lorsqu’il s’agit de ses propres expériences de la déchéance : la faim, oui, mais “volontaire”, car il participe à plusieurs reprises à des grèves de la faim, arme traditionnelle des détenus politiques qui, dans les camps des années 1940-1950, n’a plus aucun effet et dont le résultat est invariablement la mort du gréviste si celui-ci ne s’est pas ravisé à temps.

C’est le corps mobilisé et combattant qu’il nous donne à voir, tout en montrant que le camp est une fabrique de corps dégradés. Là encore, il n’hésite pas à comparer les goulags staliniens aux camps nazis. “C’étaient des Auschwitz, des Majdanek, des Dachau, mais plus pauvres en équipements, où les condamnés étaient exterminés par des méthodes rudimentaires et bon marché : la faim, le travail, la maladie.” L’analogie se présentait naturellement à ceux qui subissaient non seulement la violence de l’État totalitaire, mais également le discours “antifasciste” des sections de propagande, dont ils pouvaient mesurer toute l’hypocrisie. Cette comparaison a cependant des limites. Il n’y avait pas, en urss, de camps d’extermination pareils aux centres de mise à mort nazis. Ceux que le régime vouait à la mort étaient éliminés directement (ainsi, environ 750 000 personnes furent fusillées au cours des deux années de la Grande Terreur, en 1937-1938). À présent que l’on dispose de données statistiques tenues par l’administration du Goulag sur les années 1930-1953, il apparaît que le taux de mortalité annuel moyen dans les camps à proprement parler était de 4 % environ et le nombre total de décès enregistré par l’administration pénitentiaire pour cette période s’élève à près de 1 700 000. Mais les chiffres restent impuissants à traduire l’expérience personnelle. Selon la période et la région, et surtout s’agissant de la Kolyma, ce “pôle de la férocité” selon l’expression de Soljenitsyne, la mortalité était si élevée que les détenus se sont vus jetés dans des camps de la mort.

Dans bien des témoignages, la nouvelle de la mort de Staline, porteuse d’espoir, fait l’objet d’un récit à part. Toumanov, quant à lui, se contente de la mentionner au passage : “La Moustache a cassé sa pipe !” En effet, l’amnistie de Beria, destinée aux détenus condamnés à de courtes peines, ne le concerne pas. Dans le contexte du Dégel, la seule voie vers une libération anticipée pour un “bandit” passe par le travail. Toumanov accepte de diriger une brigade qui se fait rapidement remarquer : “On nous envoyait dans des mines sableuses à haute teneur en or, qu’il fallait exploiter vite. Trois années durant, de 1954 à 1956, notre brigade fut considérée comme la meilleure du Dalstroï.” En 1956, il est libéré et parvient même à obtenir une révision de peine pour l’ensemble de ses travailleurs. Débute alors une nouvelle vie, une première étape dans la série des recommencements qui jalonnent le parcours de Toumanov après le camp où son talent d’entrepreneur trouvera à s’exprimer.

Lit-on, dès lors, le récit d’une “rééducation” réussie ? Oui, d’autant plus qu’après sa libération il se réalise notamment dans l’industrie aurifère, l’extraction de métaux précieux, et retourne à la Kolyma cette fois-ci comme directeur d’artel. En ce sens, il fait partie de ceux à qui le camp a donné un nouveau métier. Cependant, comme le suggère le titre, il détourne ce genre canonique du réalisme socialiste en racontant une rééducation de soi par soi. La suite du livre pourrait être lue comme une tentative de réponse à l’interrogation essentielle formulée par l’écrivain Sergueï Lebedev : “Plus personne n’est surpris de lire des descriptions de faim, de froid, de cruautés. Cependant, ma génération est en droit de poser la question : que sont devenus les prisonniers (et les gardiens) une fois sortis du camp ? Ni la littérature russe, ni la culture dans son ensemble n’y répondent. Le camp, c’est curieusement un “lieu éclairé”, un lieu sur lequel il est facile de faire des recherches. [?] Mais la vie crépusculaire, fantomatique d’après le camp, cette vie de silence, l’impossibilité de révéler et de transmettre son expérience et l’incapacité de vivre avec : voici la perspective à partir de laquelle il vaut la peine d’écrire un livre où ces mêmes lecteurs “lassés” par les récits des camps pourront soudain reconnaître leurs parents et leurs grands-parents.”

La vie de Toumanov, après le camp, a été tout sauf fantomatique : c’est une vie “éclairée”. Créateur de plusieurs artels d’extraction d’or, il sera un homme en vue, dont la carrière en dents de scie – son talent n’étant pas unanimement reconnu par le pouvoir soviétique, puis russe – fera l’objet de débats houleux dans les médias. Son autobiographie constitue, à ce titre également, un document exceptionnel sur la réinsertion d’un prisonnier. Exceptionnel, car le retour des anciens détenus à la vie “libre” fut souvent dramatique. Exclus de la société durant des années, ils n’étaient pas reconnus comme victimes même lorsqu’ils avaient fait l’objet d’une “réhabilitation”. Ils ne bénéficiaient d’aucun dédommagement, réduits pour nombre d’entre eux à une existence marginale. À l’exception d’Une journée d’Ivan Denissovitch, leur témoignage n’a pas été entendu dans l’espace public en urss et, lorsqu’ils se décidaient à écrire, leurs textes circulaient sous le manteau ou étaient publiés à l’étranger, porteurs alors de nouveaux dangers et représailles.

Or, cette identité de victime à laquelle les anciens détenus auraient pu prétendre, Toumanov n’en veut pas. Il se veut combattant, non pas de la plume comme Soljenitsyne, mais homme de terrain. Il prend part à la vie économique soviétique, en contribuant à la transformer par le biais de coopératives puis fait entendre sa voix lorsque, à la disparition de l’urss, s’instaurent les nouvelles formes d’économie de marché. Son désir d’action s’exprime, là encore, par une volonté forte de reprendre sa vie en main.

L’espace sociopolitique russe où se construit, avec ses logiques propres et souvent contradictoires, une mémoire du Goulag, comprend la sphère de la famille au sens large : c’est une mémoire des pères qui se transmet – difficilement – aux fils. C’est aussi à ce fils symbolique et à l’humanité souvent menacée que ce livre est adressé. »