Introduction – Vivre est un impossible rêve :

« Blaise Cendrars, tu es brûlant de fièvre et de vie, bouillant dans ton écriture, et tu restes fascinant, cent ans après tes premiers mots. Par la largeur de ton flot, par ton invention permanente, par ta manière de nous emmener aux douze coins du monde, par ta vie, exemple de poésie, par ton verbe, tu nous emmènes de ta main gauche, la seule qui te reste, pour de fabuleux voyages au rythme des machines, de forêts, de vagues ou des tambours. Tu m’emmènes, tu nous emmènes et ne nous lâches plus.

Je ne suis qu’apprenti plumophile, un écrivain enfant qui cherche à tenir une main encore, celle de sa mère, l’oie plumée, ou celle de son père, marin encré dans le port de l’existence immobile. Du haut de mes trois pommes, je joue à colin-maillard entre les troncs de mots de la forêt des phrases, en marchant sur la lune, une main dans chaque poche où traînent mes histoires.

Blaise, tu es indiscutablement un de mes pères. Un marin perdu (qui aime à se perdre), un piéton têtu (qui cherche à se battre), un croyant obtus (qui voudrait bien croire mais ne croirait plus), un désobéissant, un aveugle omnivore, globophage qui avale tout ce qui lui passe entre les doigts pour en faire du haché de poésie qui sort en longs boudins, interminables charcutailles, boyaux luisants longs, longs, longs, comme du hachoir à manivelle. La machine est poésie, la saucisse est poésie, car la bête est poésie, car la viande est poésie, car tuer est poésie, car la vie, car la vie, car la vie n’a de valeur qu’en face de la poésie, et la mort est poésie ! Blaise, tu es fils de Rabelaise ! Et si tu nous parais maigre, si tu n’as jamais grossi, c’est que tu ris, tu ris, tu ris en écrivant tout ce que tu avales. Vivre est un impossible rêve.

J’ai visité le Brésil avec toi, j’ai connu la Suisse où tu es né, j’ai parcouru le Paris de tes rêves et de tes cauchemars, Blaise, ô Blaise, avec Chagall et Fernand Léger, avec Apollinaire et Georges Braque, c’est comme si je t’avais croisé à chaque carrefour.

C’est ta poésie, d’abord, qui m’a accroché, suspendu, sorti du monde des usés. J’ai lu, adolescent, La Prose du Transsibérien et de la petite Jehanne de France : “Et les eaux limoneuses de l’Amour charriaient des millions de charognes, de toutes les gares je voyais partir tous les derniers trains.” Ces paysages qui embuent la fenêtre, qui brûlent, qui gèlent, qui s’étendent vers l’horizon que l’on ne connaîtra jamais, au rythme de ces trains interminables, moi qui ne connaissais que la ligne Bruxelles-Liège, me paraissaient irréels, impossibles et pourtant là, sur la même terre. Et en 2012, j’ai fini par monter dans ce train qui traverse la taïga, de Moscou à Vladivostok. Il y a matière à raconter?

“Pourquoi j’écris ? Parce que?” Raison simple et lucide. Pas de prétention, c’est là, ton esprit bouillonne, ta main prend le relais, c’est tout, c’est simple, c’est dit. Ta main ? Parlons-en : en 1915, parti volontaire au front, tu as fini et publié La Prose du Transsibérien. Ce sera ton dernier poème écrit de la main droite. Un jour de combat, en septembre dans la Somme, dans un éclat d’obus fulgurant, ta main droite disparaît, éclate en morceaux. Ton bras qui écrit n’existe plus.

Alors tu pars. “Quitte ta femme, quitte tes enfants” et tu laisses femme et enfants trois ans à peine après le mariage, pour parcourir le monde avec ta plume : Brésil, nouveau monde, États-Unis mirobolants, Espagne ensanglantée, Angleterre qui prépare les combats, océans, océans sur des bateaux qui passent cent fois l’équateur, et puis, et puis, et puis, Blaise, tu rêves encore des continents que tu ne connais pas : les contes africains, les rêves d’Asie, les pôles et leur désert blanc comme un papier à gratter, à emplir de mots, de poésie, de sang, de sueur, de vie.

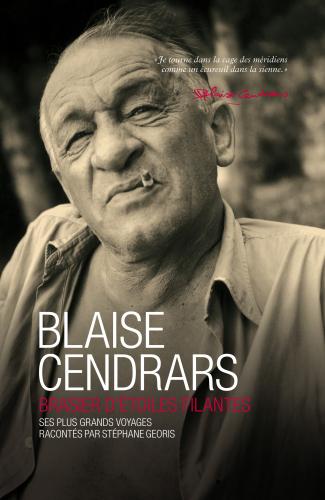

Cette fournaise, ce ventre brûlant infini de machine à vapeur, de locomotive rouge qui parcourt le paysage sans jamais s’arrêter, sans même se poser la question des gares et des arrêts, tout autour de la terre pour y étendre sa fumée, le bruit de sa cloche, le crissement sur les rails comme une poésie moderne, c’est la cigarette, cette cigarette que tu tiens en permanence entre tes lèvres, c’est le feu des astres du ciel, c’est un brasier d’étoiles filantes qui nous guide encore, toujours, seul et rouge sur la peau craquelée du monde. »

« Blaise Cendrars, tu es brûlant de fièvre et de vie, bouillant dans ton écriture, et tu restes fascinant, cent ans après tes premiers mots. Par la largeur de ton flot, par ton invention permanente, par ta manière de nous emmener aux douze coins du monde, par ta vie, exemple de poésie, par ton verbe, tu nous emmènes de ta main gauche, la seule qui te reste, pour de fabuleux voyages au rythme des machines, de forêts, de vagues ou des tambours. Tu m’emmènes, tu nous emmènes et ne nous lâches plus.

Je ne suis qu’apprenti plumophile, un écrivain enfant qui cherche à tenir une main encore, celle de sa mère, l’oie plumée, ou celle de son père, marin encré dans le port de l’existence immobile. Du haut de mes trois pommes, je joue à colin-maillard entre les troncs de mots de la forêt des phrases, en marchant sur la lune, une main dans chaque poche où traînent mes histoires.

Blaise, tu es indiscutablement un de mes pères. Un marin perdu (qui aime à se perdre), un piéton têtu (qui cherche à se battre), un croyant obtus (qui voudrait bien croire mais ne croirait plus), un désobéissant, un aveugle omnivore, globophage qui avale tout ce qui lui passe entre les doigts pour en faire du haché de poésie qui sort en longs boudins, interminables charcutailles, boyaux luisants longs, longs, longs, comme du hachoir à manivelle. La machine est poésie, la saucisse est poésie, car la bête est poésie, car la viande est poésie, car tuer est poésie, car la vie, car la vie, car la vie n’a de valeur qu’en face de la poésie, et la mort est poésie ! Blaise, tu es fils de Rabelaise ! Et si tu nous parais maigre, si tu n’as jamais grossi, c’est que tu ris, tu ris, tu ris en écrivant tout ce que tu avales. Vivre est un impossible rêve.

J’ai visité le Brésil avec toi, j’ai connu la Suisse où tu es né, j’ai parcouru le Paris de tes rêves et de tes cauchemars, Blaise, ô Blaise, avec Chagall et Fernand Léger, avec Apollinaire et Georges Braque, c’est comme si je t’avais croisé à chaque carrefour.

C’est ta poésie, d’abord, qui m’a accroché, suspendu, sorti du monde des usés. J’ai lu, adolescent, La Prose du Transsibérien et de la petite Jehanne de France : “Et les eaux limoneuses de l’Amour charriaient des millions de charognes, de toutes les gares je voyais partir tous les derniers trains.” Ces paysages qui embuent la fenêtre, qui brûlent, qui gèlent, qui s’étendent vers l’horizon que l’on ne connaîtra jamais, au rythme de ces trains interminables, moi qui ne connaissais que la ligne Bruxelles-Liège, me paraissaient irréels, impossibles et pourtant là, sur la même terre. Et en 2012, j’ai fini par monter dans ce train qui traverse la taïga, de Moscou à Vladivostok. Il y a matière à raconter?

“Pourquoi j’écris ? Parce que?” Raison simple et lucide. Pas de prétention, c’est là, ton esprit bouillonne, ta main prend le relais, c’est tout, c’est simple, c’est dit. Ta main ? Parlons-en : en 1915, parti volontaire au front, tu as fini et publié La Prose du Transsibérien. Ce sera ton dernier poème écrit de la main droite. Un jour de combat, en septembre dans la Somme, dans un éclat d’obus fulgurant, ta main droite disparaît, éclate en morceaux. Ton bras qui écrit n’existe plus.

Alors tu pars. “Quitte ta femme, quitte tes enfants” et tu laisses femme et enfants trois ans à peine après le mariage, pour parcourir le monde avec ta plume : Brésil, nouveau monde, États-Unis mirobolants, Espagne ensanglantée, Angleterre qui prépare les combats, océans, océans sur des bateaux qui passent cent fois l’équateur, et puis, et puis, et puis, Blaise, tu rêves encore des continents que tu ne connais pas : les contes africains, les rêves d’Asie, les pôles et leur désert blanc comme un papier à gratter, à emplir de mots, de poésie, de sang, de sueur, de vie.

Cette fournaise, ce ventre brûlant infini de machine à vapeur, de locomotive rouge qui parcourt le paysage sans jamais s’arrêter, sans même se poser la question des gares et des arrêts, tout autour de la terre pour y étendre sa fumée, le bruit de sa cloche, le crissement sur les rails comme une poésie moderne, c’est la cigarette, cette cigarette que tu tiens en permanence entre tes lèvres, c’est le feu des astres du ciel, c’est un brasier d’étoiles filantes qui nous guide encore, toujours, seul et rouge sur la peau craquelée du monde. »

(p. 11-13)