La vie sauve :

« En cette matinée du 16 septembre 2002, les choses ne s’annonçaient pas trop mal : mer calme, brise dans le dos, ondée intermittente. J’en profitai pour gréer la voile. Une heure plus tard, le vent avait tourné, puis forci, et la houle de l’océan commençait à déferler sur mon bâbord, situation somme toute des plus banale, me dis-je pour me rassurer. Me penchant instinctivement dans le creux de chaque lame pour maintenir l’équilibre, je me concentrais sur la mer : je l’observais se creuser, se nouer et s’obscurcir tout autour de moi. Il était trop tard pour avaler une poignée de raisins secs : j’étais cramponné à ma pagaie. Cramponné aux vagues aussi, qui essayaient de m’envoyer valser. Attentif aux murs qui se formaient derrière moi comme aux lames qui déferlaient brusquement sous l’étrave, je continuais à pagayer en direction d’une île derrière laquelle j’espérais démonter cette voile qui m’obligeait à tant d’efforts pour faire contrepoids et ne pas chavirer.

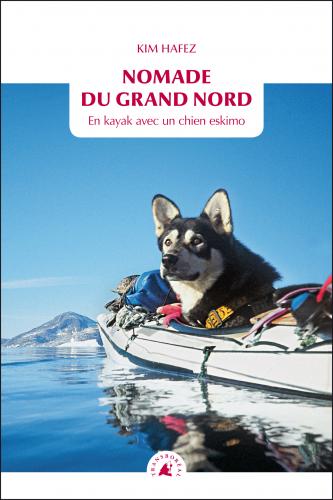

Encore 3 kilomètres, à vue de nez. Le vent était si fort que les arceaux de mât étaient presque à l’horizontale dans leur partie supérieure. Je me surpris à jeter un coup d’œil sur mon feu de détresse fixé sur le pont, à gauche, comme pour me rappeler les gestes à faire si? Une vague sur deux déferlait, que je prenais soin d’éviter à chaque fois. J’étais propulsé à une vitesse incroyable, de 6 nœuds peut-être. En kayak, avec plus de 300 kilos de charge totale, c’est énorme. De la folie. Putain de voile, impossible de la démonter dans de pareilles conditions. Tenir bon, plus que 2 kilomètres. Unghalak, couché dans le cockpit avant, semblait terrorisé. “Sage, P’tit Gars? c’est bien, sage. On y est presque.” J’achevais à peine de rassurer mon chien que je criai “Nooon !”, comme si j’y pouvais encore quelque chose.

Le kayak chavirait.

Je cherchai du regard la languette de ma jupe, mais ne distinguai qu’un enchevêtrement de bouts : les cordelettes de sauvegarde de la carte de la pagaie, de la thermos, du couteau, de la boussole, du feu à main et d’une boîte étanche (contenant les jumelles, le gps et la bombe anti-ours). J’avais la tête sous l’eau. Vite, tirer sur la languette pour défaire la jupe ! Défais la jupe ! DÉFAIS LA JUPE !

Je refis enfin surface, un peu étonné de ne pas m’être coincé une jambe dans les cordages. La mer était? glacée. La température de l’eau devait même être négative, puisqu’une pellicule de glace se formait en surface lorsqu’il n’y avait pas de vent (à cette latitude, l’eau de mer commence à geler à – 2 °C). Unghalak s’était extrait de son cockpit et nageait en direction de la terre qui oscillait devant nous. Je ne pouvais rien pour lui. De toute façon, à cause de l’amplitude des vagues, je le perdis de vue immédiatement.

Je paniquai. Je tentai de m’allonger sur la carène renversée de mon bateau, car j’étais conscient que je devais sortir mon corps de l’eau si je voulais avoir la moindre chance d’en réchapper. Au moment où je poussais sur les bras pour me hisser, une vague déferla sur le kayak, qui se retourna naturellement. Je n’avais plus d’autre choix que d’essayer de monter dans mon cockpit.

La rapidité avec laquelle j’y parvins me surprit. Et me rassura un peu. Je repris mes esprits. Quoique je fisse, il fallait le faire vite, car je savais que les minutes m’étaient comptées. Je saisis la pagaie. Mais les bouts du pont, qui ne formaient à présent qu’un énorme nœud, m’empêchaient de m’en servir correctement. Comme j’étais incapable d’articuler mes doigts, trop engourdis par le froid, je tranchai les cordages au couteau, tout en prenant soin de ne pas me taillader – ce qui était difficile car je tremblais beaucoup – ni de couper le bout reliant la pagaie.

Rempli d’eau, mon bateau se révélait à la fois très stable et difficilement manœuvrable et, pour une raison que je ne compris que bien après (la commande tribord du gouvernail s’était rompue), il m’était impossible de virer pour pagayer en direction de l’île ; Dieu sait pourtant si j’essayais ! J’écrasais la pédale de droite et pagayais de toutes mes forces à gauche, mais rien n’y faisait. Je n’avais pas d’autre choix que de tenter de gagner l’île à la nage, pendant qu’il me restait encore un peu d’énergie. Une fois à terre, ma veste de pagayage rouge ferait l’affaire pour attirer l’attention et j’avais plusieurs barres de céréales dans la poche de ma jupe. Il ne me manquait plus que des vêtements de rechange sans lesquels j’étais certain de mourir de froid. Je sautai donc à l’eau, après m’être encordé au sac étanche de pont qui était rempli d’effets chauds en prévision de l’hiver.

Dès les premiers mouvements de brasse, la tentative se révéla impossible en raison de la température de la mer. Je ne parvenais pas à écarter les bras et à respirer en même temps. Je fis vite demi-tour, très inquiet à l’idée de ne pas réussir à rejoindre le kayak. Il n’était pourtant qu’à 2 ou 3 mètres de moi, mais dans les vagues?

J’y remontai en vitesse et attachai solidement le sac étanche au pont ; même si j’avais le cerveau embrouillé, j’étais conscient de son importance. Je claquais des dents. Comment avais-je pu avoir une idée aussi stupide ? J’avais déjà perdu tellement de temps et gaspillé tant d’énergie. Cela faisait plus de dix minutes que j’avais chaviré. Je devais à tout prix faire virer le kayak, car je savais que je parviendrais à aller de l’avant en pagayant, même s’il était presque complètement immergé. Toutefois, comme le gouvernail ne répondait toujours pas, je retournai à l’eau pour essayer de faire pivoter l’embarcation à la main. Je nageai jusqu’à l’étrave sans lâcher la ligne de vie qui courait de part et d’autre le long du pont, me mis dos au vent et poussai le plus fort que je pus, nageant avec les jambes. Sans succès non plus : je ne parvins pas à gagner un seul degré. Ou si j’y parvenais, le kayak reprenait immédiatement sa position en travers du vent dès que je cessais mes efforts. Congelé, je n’avais plus qu’à retourner à bord pour trouver autre chose.

C’était la troisième fois que je me hissai dans mon cockpit sans aucune difficulté, même s’il fallait cette fois que je replie mes jambes à l’aide de mes mains pour qu’elles rentrent, car elles étaient complètement rigides. Assis dans le kayak, immergé jusqu’à la taille, je saisis la thermos qui était sur le pont. J’avalai d’un trait une tasse de thé bouillant après y avoir trempé mes doigts pour retarder les gelures. Je tremblais tellement que j’avais renversé la moitié du précieux liquide.

Même si le chaud breuvage qui avait délicieusement coulé dans ma gorge m’offrait un sursis, j’avais peur. Peur de perdre la vie à cause d’un stupide chavirage. Réfléchis ! bon sang, réfléchis ! Il doit bien y avoir un moyen, me disais-je, tout en essayant de remettre ma jupe, même si j’avais depuis longtemps perdu toute sensation dans les doigts, ou de pomper l’eau hors des cockpits, gestes absolument vains puisque des paquets de mer entraient et sortaient continuellement de mon kayak à la dérive. Mais rester inactif était comme accepter de mourir. Je ne pouvais pas croire ce qui était en train de m’arriver. Le feu à main ! Je le déclenchai, car il m’avait semblé apercevoir une masse sombre au loin. La flamme, rabattue par le vent, m’enveloppa aussitôt le poignet : brûlure indolore qui m’offrit pendant un bref instant l’espoir d’un secours extérieur. Bien sûr, il ne vint pas. Je continuai alors à pomper, pagayer, écoper ou agiter ma pagaie le plus haut possible, au cas où un bateau de passage verrait le jaune de ma pelle par-dessus les vagues. J’étais pleinement conscient que ce serait bientôt la fin, car soit mon cœur, qui battait à tout rompre, me lâcherait – je me sentais déjà au bord de la syncope –, soit le froid me paralyserait. J’avais déjà le plus grand mal à contrôler mes mouvements et il me semblait que je ne parvenais plus à réfléchir correctement. J’avais trop froid. Bien sûr, j’avais prié Dieu, plusieurs fois crié même pour être certain d’être entendu, afin qu’Il vînt me sauver. Sans résultat. J’avais vraiment tout essayé. Il n’y avait plus rien à faire. Si ce n’était me laisser partir. Ce serait donc mon dernier voyage. Je baissai les bras et posai la pagaie devant moi, sur le pont. Je ne regrettais rien.

Je n’espérais plus qu’une chose : en finir au plus vite, car cela faisait bien trente minutes que je baignais dans une eau qui était à la limite de son point de congélation. C’était un miracle d’avoir seulement tenu aussi longtemps. Souffrir plus longtemps serait souffrir pour rien. Résigné, raidi, la respiration haletante, je regardai une dernière fois autour de moi. Ce que je voyais ne me faisait plus peur. Pourtant, des lames de plus de 3 mètres se refermaient sur moi. Elles paraissaient gigantesques. Mon kayak, rempli d’eau, demeurait stable. Je remarquai que j’avais perdu la voile. Tiens, le gilet de sauvetage aussi, la gourde, le couteau de pont et l’appareil photo avec ses deux objectifs. Tout cela n’avait plus aucune importance. Encore quelques secondes, une minute peut-être, et je n’aurais plus besoin de rien.

Projeté au sommet d’une vague, je crus soudain apercevoir quelque chose sur l’île. J’attendis, le cœur serré, impatient, d’être à nouveau soulevé par les flots pour? Incroyable ! Mon P’tit Gars avait réussi à gagner la terre. Sacré P’tit Gars ! Je le vis encore plusieurs fois, brièvement, à quelques secondes d’intervalle. Il me fixait du rivage, assis, la tête droite, les oreilles dressées, tout son corps tendu à se rompre vers la mer. Ce fut en lui souriant une dernière fois que, tout d’un coup, je pris conscience que l’île s’était rapprochée. Elle était à quelques centaines de mètres : le vent et le courant m’y poussaient donc depuis le début ! Comme le kayak pointait davantage en direction du large que vers l’île, je me mis à rétropagayer de toutes les forces qui me restaient. Ce fut alors que je me rendis compte que la pédale de gauche, elle, actionnait correctement le safran : je réussissais à virer en marche arrière ! L’île serait bientôt sur mon bâbord et je pouvais virer à gauche autant que je le voulais ! J’avais peine à croire que j’allais me sortir de là.

J’étais congelé. Le sang ne circulait plus que dans la région de mon cœur, me semblait-il, et sans doute encore un peu dans mon cerveau. Plus d’oxygène pour les muscles. Je me débattais avec la pagaie comme un pantin maladroitement articulé.

Une dizaine de minutes plus tard, le kayak s’engageait, je ne saurais dire comment, dans une large fissure entre les rochers, abri très relatif dans la violence du ressac. Il me fallait sortir de là avant d’avoir le crâne fracassé. Mes jambes ne répondaient plus, poids mort que je dus extraire du cockpit à la main. Malgré tout, je me retrouvai rapidement à terre. Le fait que je fusse encore en vie me paraissait tout aussi incroyable que le fait, trois quarts d’heure plus tôt, d’avoir chaviré. Mais ce n’était pas le moment d’y penser. Tremblant de froid, convulsé, je me traînai à quatre pattes, conscient de meurtrir genoux et tibias anesthésiés, mais tellement heureux d’être à terre, pour attacher le kayak à un rocher, avant de récupérer le gros sac étanche rempli d’affaires d’hiver ainsi que la précieuse thermos de thé.

Je m’affalai hors de portée des vagues qui continuaient à déferler sur ce qui restait de mon embarcation. Unghalak courut pour venir s’asseoir tout contre moi. Je ne pensais plus te revoir, mon chien. Coup de langue en pleine barbe. Toi non plus, pas vrai ? Autre coup de langue. On a eu chaud, cette fois, hein ? Mon chien me fixait du coin de l’œil, tout en tremblant. Son accostage sur les rochers parmi les rouleaux avait dû être rude, comme en témoignaient ses multiples écorchures.

Avec la moitié du corps invalide et des doigts complètement engourdis, je mis du temps à me dévêtir et à enfiler des vêtements secs. Il me fallut plusieurs minutes pour seulement ôter mes bottes. Toute force m’avait abandonné. Le sac étanche contenait une combinaison fourrée, une paire de chaussures d’hiver et des dessous chauds : exactement ce dont j’avais besoin. Je me versai une tasse de thé mais, au moment de la saisir, je la renversai. J’étais incapable du moindre mouvement précis tant j’étais raidi par le froid. Je vidai donc la thermos sur mes mains et mes pieds avant de courir en rond – jeter mes membres dans toutes les directions serait plus exact –, tombant sans cesse, jusqu’à ce que j’arrive enfin à marcher. Mes pieds étaient tellement insensibles que je perdis une chaussure et ne m’en rendis compte que plusieurs minutes plus tard. Masser vigoureusement les orteils, me forcer à mâcher une barre de céréales détrempée (curieusement, je n’avais aucun appétit), courir?

Une heure plus tard, mon rythme cardiaque commença finalement à ralentir. Sous une pluie de grêlons, je transpirai enfin. Le sang retrouvait son chemin jusqu’aux plus petits vaisseaux, me soudant la mâchoire tout en me donnant une furieuse envie de vomir, avant de m’offrir cette délicieuse sensation de brûlure intense et la certitude d’avoir évité toute gelure. Le reste n’était plus qu’une question de temps : attendre que la marée redescende, vider le kayak, le hisser à terre, installer le bivouac, puis me blottir dans le duvet en pensant que la Providence m’avait, une fois de plus, sauvé la vie. »

Le cap Nord (p. 239-241)

Le royaume des glaces (p. 345-347)

Extrait court

« En cette matinée du 16 septembre 2002, les choses ne s’annonçaient pas trop mal : mer calme, brise dans le dos, ondée intermittente. J’en profitai pour gréer la voile. Une heure plus tard, le vent avait tourné, puis forci, et la houle de l’océan commençait à déferler sur mon bâbord, situation somme toute des plus banale, me dis-je pour me rassurer. Me penchant instinctivement dans le creux de chaque lame pour maintenir l’équilibre, je me concentrais sur la mer : je l’observais se creuser, se nouer et s’obscurcir tout autour de moi. Il était trop tard pour avaler une poignée de raisins secs : j’étais cramponné à ma pagaie. Cramponné aux vagues aussi, qui essayaient de m’envoyer valser. Attentif aux murs qui se formaient derrière moi comme aux lames qui déferlaient brusquement sous l’étrave, je continuais à pagayer en direction d’une île derrière laquelle j’espérais démonter cette voile qui m’obligeait à tant d’efforts pour faire contrepoids et ne pas chavirer.

Encore 3 kilomètres, à vue de nez. Le vent était si fort que les arceaux de mât étaient presque à l’horizontale dans leur partie supérieure. Je me surpris à jeter un coup d’œil sur mon feu de détresse fixé sur le pont, à gauche, comme pour me rappeler les gestes à faire si? Une vague sur deux déferlait, que je prenais soin d’éviter à chaque fois. J’étais propulsé à une vitesse incroyable, de 6 nœuds peut-être. En kayak, avec plus de 300 kilos de charge totale, c’est énorme. De la folie. Putain de voile, impossible de la démonter dans de pareilles conditions. Tenir bon, plus que 2 kilomètres. Unghalak, couché dans le cockpit avant, semblait terrorisé. “Sage, P’tit Gars? c’est bien, sage. On y est presque.” J’achevais à peine de rassurer mon chien que je criai “Nooon !”, comme si j’y pouvais encore quelque chose.

Le kayak chavirait.

Je cherchai du regard la languette de ma jupe, mais ne distinguai qu’un enchevêtrement de bouts : les cordelettes de sauvegarde de la carte de la pagaie, de la thermos, du couteau, de la boussole, du feu à main et d’une boîte étanche (contenant les jumelles, le gps et la bombe anti-ours). J’avais la tête sous l’eau. Vite, tirer sur la languette pour défaire la jupe ! Défais la jupe ! DÉFAIS LA JUPE !

Je refis enfin surface, un peu étonné de ne pas m’être coincé une jambe dans les cordages. La mer était? glacée. La température de l’eau devait même être négative, puisqu’une pellicule de glace se formait en surface lorsqu’il n’y avait pas de vent (à cette latitude, l’eau de mer commence à geler à – 2 °C). Unghalak s’était extrait de son cockpit et nageait en direction de la terre qui oscillait devant nous. Je ne pouvais rien pour lui. De toute façon, à cause de l’amplitude des vagues, je le perdis de vue immédiatement.

Je paniquai. Je tentai de m’allonger sur la carène renversée de mon bateau, car j’étais conscient que je devais sortir mon corps de l’eau si je voulais avoir la moindre chance d’en réchapper. Au moment où je poussais sur les bras pour me hisser, une vague déferla sur le kayak, qui se retourna naturellement. Je n’avais plus d’autre choix que d’essayer de monter dans mon cockpit.

La rapidité avec laquelle j’y parvins me surprit. Et me rassura un peu. Je repris mes esprits. Quoique je fisse, il fallait le faire vite, car je savais que les minutes m’étaient comptées. Je saisis la pagaie. Mais les bouts du pont, qui ne formaient à présent qu’un énorme nœud, m’empêchaient de m’en servir correctement. Comme j’étais incapable d’articuler mes doigts, trop engourdis par le froid, je tranchai les cordages au couteau, tout en prenant soin de ne pas me taillader – ce qui était difficile car je tremblais beaucoup – ni de couper le bout reliant la pagaie.

Rempli d’eau, mon bateau se révélait à la fois très stable et difficilement manœuvrable et, pour une raison que je ne compris que bien après (la commande tribord du gouvernail s’était rompue), il m’était impossible de virer pour pagayer en direction de l’île ; Dieu sait pourtant si j’essayais ! J’écrasais la pédale de droite et pagayais de toutes mes forces à gauche, mais rien n’y faisait. Je n’avais pas d’autre choix que de tenter de gagner l’île à la nage, pendant qu’il me restait encore un peu d’énergie. Une fois à terre, ma veste de pagayage rouge ferait l’affaire pour attirer l’attention et j’avais plusieurs barres de céréales dans la poche de ma jupe. Il ne me manquait plus que des vêtements de rechange sans lesquels j’étais certain de mourir de froid. Je sautai donc à l’eau, après m’être encordé au sac étanche de pont qui était rempli d’effets chauds en prévision de l’hiver.

Dès les premiers mouvements de brasse, la tentative se révéla impossible en raison de la température de la mer. Je ne parvenais pas à écarter les bras et à respirer en même temps. Je fis vite demi-tour, très inquiet à l’idée de ne pas réussir à rejoindre le kayak. Il n’était pourtant qu’à 2 ou 3 mètres de moi, mais dans les vagues?

J’y remontai en vitesse et attachai solidement le sac étanche au pont ; même si j’avais le cerveau embrouillé, j’étais conscient de son importance. Je claquais des dents. Comment avais-je pu avoir une idée aussi stupide ? J’avais déjà perdu tellement de temps et gaspillé tant d’énergie. Cela faisait plus de dix minutes que j’avais chaviré. Je devais à tout prix faire virer le kayak, car je savais que je parviendrais à aller de l’avant en pagayant, même s’il était presque complètement immergé. Toutefois, comme le gouvernail ne répondait toujours pas, je retournai à l’eau pour essayer de faire pivoter l’embarcation à la main. Je nageai jusqu’à l’étrave sans lâcher la ligne de vie qui courait de part et d’autre le long du pont, me mis dos au vent et poussai le plus fort que je pus, nageant avec les jambes. Sans succès non plus : je ne parvins pas à gagner un seul degré. Ou si j’y parvenais, le kayak reprenait immédiatement sa position en travers du vent dès que je cessais mes efforts. Congelé, je n’avais plus qu’à retourner à bord pour trouver autre chose.

C’était la troisième fois que je me hissai dans mon cockpit sans aucune difficulté, même s’il fallait cette fois que je replie mes jambes à l’aide de mes mains pour qu’elles rentrent, car elles étaient complètement rigides. Assis dans le kayak, immergé jusqu’à la taille, je saisis la thermos qui était sur le pont. J’avalai d’un trait une tasse de thé bouillant après y avoir trempé mes doigts pour retarder les gelures. Je tremblais tellement que j’avais renversé la moitié du précieux liquide.

Même si le chaud breuvage qui avait délicieusement coulé dans ma gorge m’offrait un sursis, j’avais peur. Peur de perdre la vie à cause d’un stupide chavirage. Réfléchis ! bon sang, réfléchis ! Il doit bien y avoir un moyen, me disais-je, tout en essayant de remettre ma jupe, même si j’avais depuis longtemps perdu toute sensation dans les doigts, ou de pomper l’eau hors des cockpits, gestes absolument vains puisque des paquets de mer entraient et sortaient continuellement de mon kayak à la dérive. Mais rester inactif était comme accepter de mourir. Je ne pouvais pas croire ce qui était en train de m’arriver. Le feu à main ! Je le déclenchai, car il m’avait semblé apercevoir une masse sombre au loin. La flamme, rabattue par le vent, m’enveloppa aussitôt le poignet : brûlure indolore qui m’offrit pendant un bref instant l’espoir d’un secours extérieur. Bien sûr, il ne vint pas. Je continuai alors à pomper, pagayer, écoper ou agiter ma pagaie le plus haut possible, au cas où un bateau de passage verrait le jaune de ma pelle par-dessus les vagues. J’étais pleinement conscient que ce serait bientôt la fin, car soit mon cœur, qui battait à tout rompre, me lâcherait – je me sentais déjà au bord de la syncope –, soit le froid me paralyserait. J’avais déjà le plus grand mal à contrôler mes mouvements et il me semblait que je ne parvenais plus à réfléchir correctement. J’avais trop froid. Bien sûr, j’avais prié Dieu, plusieurs fois crié même pour être certain d’être entendu, afin qu’Il vînt me sauver. Sans résultat. J’avais vraiment tout essayé. Il n’y avait plus rien à faire. Si ce n’était me laisser partir. Ce serait donc mon dernier voyage. Je baissai les bras et posai la pagaie devant moi, sur le pont. Je ne regrettais rien.

Je n’espérais plus qu’une chose : en finir au plus vite, car cela faisait bien trente minutes que je baignais dans une eau qui était à la limite de son point de congélation. C’était un miracle d’avoir seulement tenu aussi longtemps. Souffrir plus longtemps serait souffrir pour rien. Résigné, raidi, la respiration haletante, je regardai une dernière fois autour de moi. Ce que je voyais ne me faisait plus peur. Pourtant, des lames de plus de 3 mètres se refermaient sur moi. Elles paraissaient gigantesques. Mon kayak, rempli d’eau, demeurait stable. Je remarquai que j’avais perdu la voile. Tiens, le gilet de sauvetage aussi, la gourde, le couteau de pont et l’appareil photo avec ses deux objectifs. Tout cela n’avait plus aucune importance. Encore quelques secondes, une minute peut-être, et je n’aurais plus besoin de rien.

Projeté au sommet d’une vague, je crus soudain apercevoir quelque chose sur l’île. J’attendis, le cœur serré, impatient, d’être à nouveau soulevé par les flots pour? Incroyable ! Mon P’tit Gars avait réussi à gagner la terre. Sacré P’tit Gars ! Je le vis encore plusieurs fois, brièvement, à quelques secondes d’intervalle. Il me fixait du rivage, assis, la tête droite, les oreilles dressées, tout son corps tendu à se rompre vers la mer. Ce fut en lui souriant une dernière fois que, tout d’un coup, je pris conscience que l’île s’était rapprochée. Elle était à quelques centaines de mètres : le vent et le courant m’y poussaient donc depuis le début ! Comme le kayak pointait davantage en direction du large que vers l’île, je me mis à rétropagayer de toutes les forces qui me restaient. Ce fut alors que je me rendis compte que la pédale de gauche, elle, actionnait correctement le safran : je réussissais à virer en marche arrière ! L’île serait bientôt sur mon bâbord et je pouvais virer à gauche autant que je le voulais ! J’avais peine à croire que j’allais me sortir de là.

J’étais congelé. Le sang ne circulait plus que dans la région de mon cœur, me semblait-il, et sans doute encore un peu dans mon cerveau. Plus d’oxygène pour les muscles. Je me débattais avec la pagaie comme un pantin maladroitement articulé.

Une dizaine de minutes plus tard, le kayak s’engageait, je ne saurais dire comment, dans une large fissure entre les rochers, abri très relatif dans la violence du ressac. Il me fallait sortir de là avant d’avoir le crâne fracassé. Mes jambes ne répondaient plus, poids mort que je dus extraire du cockpit à la main. Malgré tout, je me retrouvai rapidement à terre. Le fait que je fusse encore en vie me paraissait tout aussi incroyable que le fait, trois quarts d’heure plus tôt, d’avoir chaviré. Mais ce n’était pas le moment d’y penser. Tremblant de froid, convulsé, je me traînai à quatre pattes, conscient de meurtrir genoux et tibias anesthésiés, mais tellement heureux d’être à terre, pour attacher le kayak à un rocher, avant de récupérer le gros sac étanche rempli d’affaires d’hiver ainsi que la précieuse thermos de thé.

Je m’affalai hors de portée des vagues qui continuaient à déferler sur ce qui restait de mon embarcation. Unghalak courut pour venir s’asseoir tout contre moi. Je ne pensais plus te revoir, mon chien. Coup de langue en pleine barbe. Toi non plus, pas vrai ? Autre coup de langue. On a eu chaud, cette fois, hein ? Mon chien me fixait du coin de l’œil, tout en tremblant. Son accostage sur les rochers parmi les rouleaux avait dû être rude, comme en témoignaient ses multiples écorchures.

Avec la moitié du corps invalide et des doigts complètement engourdis, je mis du temps à me dévêtir et à enfiler des vêtements secs. Il me fallut plusieurs minutes pour seulement ôter mes bottes. Toute force m’avait abandonné. Le sac étanche contenait une combinaison fourrée, une paire de chaussures d’hiver et des dessous chauds : exactement ce dont j’avais besoin. Je me versai une tasse de thé mais, au moment de la saisir, je la renversai. J’étais incapable du moindre mouvement précis tant j’étais raidi par le froid. Je vidai donc la thermos sur mes mains et mes pieds avant de courir en rond – jeter mes membres dans toutes les directions serait plus exact –, tombant sans cesse, jusqu’à ce que j’arrive enfin à marcher. Mes pieds étaient tellement insensibles que je perdis une chaussure et ne m’en rendis compte que plusieurs minutes plus tard. Masser vigoureusement les orteils, me forcer à mâcher une barre de céréales détrempée (curieusement, je n’avais aucun appétit), courir?

Une heure plus tard, mon rythme cardiaque commença finalement à ralentir. Sous une pluie de grêlons, je transpirai enfin. Le sang retrouvait son chemin jusqu’aux plus petits vaisseaux, me soudant la mâchoire tout en me donnant une furieuse envie de vomir, avant de m’offrir cette délicieuse sensation de brûlure intense et la certitude d’avoir évité toute gelure. Le reste n’était plus qu’une question de temps : attendre que la marée redescende, vider le kayak, le hisser à terre, installer le bivouac, puis me blottir dans le duvet en pensant que la Providence m’avait, une fois de plus, sauvé la vie. »

(p. 380-388)

Le cap Nord (p. 239-241)

Le royaume des glaces (p. 345-347)

Extrait court