Une jalousie salutaire :

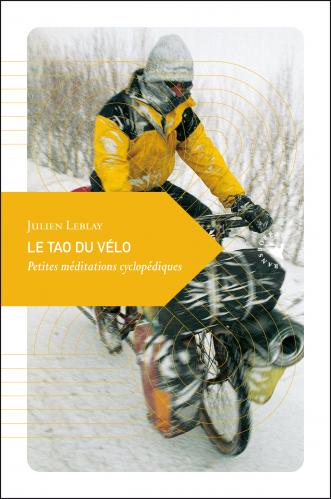

« Chili, janvier 2008. Un cyclotouriste s’apprête à entrer dans la ville de Punta Arenas. Il pleut, le vent violent le pousse de côté, le thermomètre affiche péniblement 8 °C. Derrière le pare-brise d’une voiture de location, je l’aperçois de loin. En le doublant, j’observe son visage grimaçant cinglé par une pluie violente. Il paraît heureux. J’aimerais être à sa place, abandonner le confort supposé – l’inconfort masqué – de la voiture qui m’emprisonne pour enfourcher de nouveau mon vélo et l’accompagner. Envieux, je pénètre dans la ville à une allure vive comparée à celle du voyageur solitaire, que j’observe dans le rétroviseur jusqu’à ce que le premier virage le dérobe à ma vue. Et la nostalgie de m’envahir. Cela fait maintenant trois mois que je pédale le long de la seconde plus grande chaîne de montagnes au monde : la cordillère des Andes. Depuis Lima, j’ai gravi des cols à 4 800 mètres d’altitude, atteint des sommets à 5 300 mètres, traversé des déserts de sable et de sel, parcouru les lignes droites cabossées et interminables de la Ruta 40. À mi-parcours du voyage de 11 000 kilomètres que j’effectue jusqu’à Ushuaia, ma famille est venue me rejoindre deux semaines en Patagonie pour que nous passions ensemble le jour de l’an. J’ai donc confié pour quelque temps mon vélo à des amis de Mendoza et découvre à présent cette région australe au volant d’un véhicule. Le voyage change de rythme. Il est plus rapide et plus facile, mais tellement moins pimenté et exaltant !

La vue de ce voyageur à vélo fait remonter en moi l’instinct primaire du cylonomade. J’aimerais aussi être fouetté par la pluie, bringuebalé par le vent. Je souhaiterais avoir à me réchauffer au pied d’un poêle, un maté à la main, offert par des hôtes de hasard ! Je voudrais désirer la douche du soir, qui procure des sensations sublimes lorsqu’elle est rare. Oubliés, le chauffage de la berline, la protection du toit et des vitres contre les éléments déchaînés. Je veux m’évader, me vêtir d’un simple cuissard usé par les frottements et le soleil, remplir ma gourde de l’eau des glaciers et pédaler. Pédaler pour retrouver la route et la solitude, compagnes fidèles qui me comblent de bonheur depuis que j’ai eu l’envie de découvrir le monde ainsi, par accident.

Deux mois plus tard, je suis à nouveau au même endroit, sur mon vélo cette fois. Punta Arenas se déploie devant moi, ouverte sur le détroit de Magellan. Il fait froid, le vent est violent en ce mois de mars. Des autos me dépassent à vive allure, certains passagers me font un signe de compassion. Pourtant, j’exulte. Pour rien au monde je ne voudrais de leur place. Je comprends maintenant ce que devait ressentir le voyageur doublé en voiture. Arriver à Punta Arenas, c’est atteindre le bout de l’Amérique, parvenir à la fin de la longue route que j’ai tracée sur ma carte depuis six mois. Plus loin, la pointe sud s’est détachée du continent pour former une île au nom de rêve et de mystère : la Terre de Feu. En voiture, j’étais seulement arrivé dans une ville quelconque. À vélo, j’entre dans Punta Arenas. Cela annonce la fin prochaine du voyage, le retour à une vie sédentaire mais aussi la préparation d’une nouvelle aventure. »

Ma fidèle compagne (p. 23-26)

Par le sang donné (p. 74-76)

Un autre espace-temps (p. 86-89)

« Chili, janvier 2008. Un cyclotouriste s’apprête à entrer dans la ville de Punta Arenas. Il pleut, le vent violent le pousse de côté, le thermomètre affiche péniblement 8 °C. Derrière le pare-brise d’une voiture de location, je l’aperçois de loin. En le doublant, j’observe son visage grimaçant cinglé par une pluie violente. Il paraît heureux. J’aimerais être à sa place, abandonner le confort supposé – l’inconfort masqué – de la voiture qui m’emprisonne pour enfourcher de nouveau mon vélo et l’accompagner. Envieux, je pénètre dans la ville à une allure vive comparée à celle du voyageur solitaire, que j’observe dans le rétroviseur jusqu’à ce que le premier virage le dérobe à ma vue. Et la nostalgie de m’envahir. Cela fait maintenant trois mois que je pédale le long de la seconde plus grande chaîne de montagnes au monde : la cordillère des Andes. Depuis Lima, j’ai gravi des cols à 4 800 mètres d’altitude, atteint des sommets à 5 300 mètres, traversé des déserts de sable et de sel, parcouru les lignes droites cabossées et interminables de la Ruta 40. À mi-parcours du voyage de 11 000 kilomètres que j’effectue jusqu’à Ushuaia, ma famille est venue me rejoindre deux semaines en Patagonie pour que nous passions ensemble le jour de l’an. J’ai donc confié pour quelque temps mon vélo à des amis de Mendoza et découvre à présent cette région australe au volant d’un véhicule. Le voyage change de rythme. Il est plus rapide et plus facile, mais tellement moins pimenté et exaltant !

La vue de ce voyageur à vélo fait remonter en moi l’instinct primaire du cylonomade. J’aimerais aussi être fouetté par la pluie, bringuebalé par le vent. Je souhaiterais avoir à me réchauffer au pied d’un poêle, un maté à la main, offert par des hôtes de hasard ! Je voudrais désirer la douche du soir, qui procure des sensations sublimes lorsqu’elle est rare. Oubliés, le chauffage de la berline, la protection du toit et des vitres contre les éléments déchaînés. Je veux m’évader, me vêtir d’un simple cuissard usé par les frottements et le soleil, remplir ma gourde de l’eau des glaciers et pédaler. Pédaler pour retrouver la route et la solitude, compagnes fidèles qui me comblent de bonheur depuis que j’ai eu l’envie de découvrir le monde ainsi, par accident.

Deux mois plus tard, je suis à nouveau au même endroit, sur mon vélo cette fois. Punta Arenas se déploie devant moi, ouverte sur le détroit de Magellan. Il fait froid, le vent est violent en ce mois de mars. Des autos me dépassent à vive allure, certains passagers me font un signe de compassion. Pourtant, j’exulte. Pour rien au monde je ne voudrais de leur place. Je comprends maintenant ce que devait ressentir le voyageur doublé en voiture. Arriver à Punta Arenas, c’est atteindre le bout de l’Amérique, parvenir à la fin de la longue route que j’ai tracée sur ma carte depuis six mois. Plus loin, la pointe sud s’est détachée du continent pour former une île au nom de rêve et de mystère : la Terre de Feu. En voiture, j’étais seulement arrivé dans une ville quelconque. À vélo, j’entre dans Punta Arenas. Cela annonce la fin prochaine du voyage, le retour à une vie sédentaire mais aussi la préparation d’une nouvelle aventure. »

(p. 11-13)

Ma fidèle compagne (p. 23-26)

Par le sang donné (p. 74-76)

Un autre espace-temps (p. 86-89)