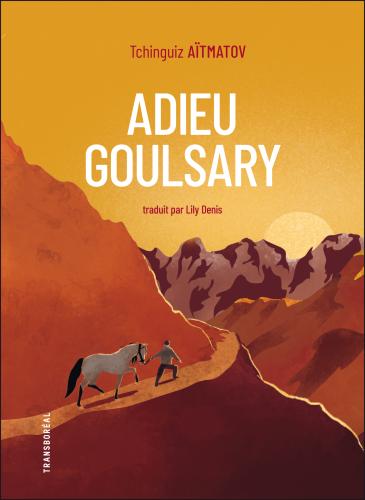

Adieu Goulsary

Tchinguiz Aïtmatov

Goulsary, le prodigieux coursier à la robe isabelle, le fidèle destrier, le vainqueur de bouzkachis, est le plus convoité des chevaux? Lorsque, des années après la gloire, son cavalier le retrouve, la monture a vieilli. Qu’importe, ils vont encore parcourir la steppe ensemble, l’occasion pour le vieux berger de se remémorer leur histoire commune : un destin unique d’aventures fougueuses, de chevauchées à travers les monts Célestes, de connivence, une trajectoire aussi extraordinaire qu’impossible dans un Kirghizistan gagné par la soviétisation. Avec ce roman aux allures de légende, qui est assurément son chef-d’œuvre, Tchinguiz Aïtmatov conte aussi bien les désillusions que les douceurs de la vie – la guerre qui a emporté tant d’hommes, les nuits en estive ou sous la yourte et les amours au village, les outrances de la collectivisation, le savoir des nomades et la garde des troupeaux –, toute l’âme d’un peuple happé par la modernité.

Traduit du russe par : Lily Denis

Avec une préface par : Jacqueline Ripart

« Un bouton-d’or inoubliable

Voici une histoire qui ne me laisse pas en paix depuis que je l’ai lue. Une histoire pleine de tendresse et de vérité, un magnifique témoignage de l’amour qu’un homme éprouve pour son cheval, une nouvelle empreinte d’une profonde méditation sur le sens de la vie, c’est certain ! Mais il y a bien davantage. Mon émotion est plus intense, mon sentiment plus profond.

Poignante, douloureuse, bouleversante, l’histoire que nous livre ici Tchinguiz Aïtmatov, considéré comme l’un des plus prestigieux écrivains de la littérature soviétique, nous révèle magnifiquement la relation intime et vraie qui, au fin fond de la steppe, unit deux Kirghizes : Tanabaï, un berger, et Goulsary, sa monture. Deux êtres rebelles et fiers, pour qui les entraves à la liberté ne sont pas celles de l’amour, mais celles du système auquel ils sont pris au piège. Ensemble, ils apprennent à savourer leurs victoires et à subir leurs défaites, à endurer les rigueurs de l’hiver et à jouir de la renaissance du printemps, à dépasser leurs rêves respectifs, puis à vieillir, côte à côte, en acceptant enfin leur destin.

Adieu Goulsary est d’abord un hymne au cheval kirghize qui, loin d’être l’animal de compagnie de nos âmes occidentales, est au cœur de la vie, de la culture, des traditions, de l’identité même du peuple kirghize, l’un des plus anciens peuples cavaliers au monde !

Adieu Goulsary est également un hymne à la Nature. Le cheval qui porte le nom de Goulsary, en français “Bouton-d’or”, héros de ce chef-d’œuvre, fait encore frissonner des milliers de Kirghizes. Mais combien d’entre nous connaissent la beauté et la fragilité des boutons-d’or qui illuminent les pâturages d’altitude des Tian Shan et du Pamir ? Combien d’entre nous ont entendu parler des splendeurs de la terre du peuple kirghize, de la richesse de son patrimoine culturel et de ses traditions, de ses chevaux uniques au monde ? Qui s’intéresse à cette minorité ethnique qui a traversé trois mille ans d’histoire pour se retrouver aujourd’hui scindée en plusieurs groupes répartis sur huit pays, de la Russie à la Chine et de l’Afghanistan à la Turquie ? Par chance, l’histoire l’a dotée d’une terre, sous protectorat russe dès 1876, devenue cinquante ans plus tard la République soviétique de Kirghizie, avant d’être propulsée en République démocratique kirghize ou Kirghizistan, en 1991. C’est là, dans ce petit pays cerné par des géants, la Chine au sud-est, le Kazakhstan et la Russie au nord, que vit aujourd’hui la majorité des Kirghizes, soit près de 4 millions d’âmes.

Ce texte a paru pour la première fois en russe, dans le Journal du Nouveau Monde, n° 3, en 1966. Un an plus tard, l’éditeur Maladaïa Guardia le publie dans une édition distincte, sous le titre Adieu Goulsary. Des extraits paraissent en kirghize, le 22 juin 1968, dans le journal La Kirghizie soviétique. Enfin, en 1978, le livre est traduit en kirghize par Ashim Jackypbekov et publié sous le titre de Goulsarate. Traduit du russe et du kirghize par Lily Denis et l’auteur, Adieu Goulsary est publié pour la première fois en français en 1968 par Les Éditeurs français réunis, avant d’être réédité en 2012 aux Éditions du Rocher, sous la houlette de Jean-Louis Gouraud.

Comme le rappelle Tchinguiz Aïtmatov, les Kirghizes, en signant la paix avec les colons russes, en 1924, avaient pensé en finir avec les guerres tribales, les alliances mouvantes, la servitude et la soumission aux khans ou souverains. Puis le caporal Tanabaï, après s’être battu héroïquement sur le front, et une fois converti à l’idéologie communiste et redevenu berger, s’est battu corps et âme pour la collectivisation, pour que les paysans connaissent une vie nouvelle, pour que les terres, les troupeaux, le travail, les rêves soient mis en commun ! Lorsqu’il chuchote “Adieu, Goulsary” à l’oreille de son cheval qui vient de mourir dans ses bras, le vieux berger kirghize dit également adieu à ses rêves : il souhaite réintégrer le Parti, acceptant ainsi de se soumettre de nouveau aux contraintes de la réalité et au sort de son peuple.

Au travers des destins croisés de ce vieux berger communiste et de sa monture, Tchinguiz Aïtmatov dénonce les effets du stalinisme et de la déstalinisation, la déshumanisation des campagnes soviétiques et les excès de la collectivisation. Mais surtout, il met douloureusement en scène la Kirghizie de l’époque soviétique où disparaît déjà le mode de vie nomade et pastoral de son peuple.

Cette disparition annoncée par le talentueux écrivain, petit-fils d’un berger et fils d’un haut fonctionnaire fusillé à 35 ans comme “ennemi du peuple” lors des purges staliniennes, me touche au plus haut degré. Comment pourrait-il en être autrement, sachant que, depuis 2001, je me bats corps et âme, dans cette petite république parmi les plus méconnues du monde, pour la préservation du cheval ancestral et de la culture des nomades kirghizes qui sont en train de sombrer dans l’oubli. Ici, au fil des jours, dans les villes, les villages, sous la yourte, dans les montagnes, je vis douloureusement les faiblesses et les dangers qui menacent le peuple kirghize, minorité ethnique que nos sociétés occidentales, dites “développées”, rendent chaque jour plus dépendante, faible, instable, déculturée.

Adieu Goulsary, cri d’amour et de désespoir du grand écrivain kirghize, puissante illustration du conflit entre société présente et civilisation ancestrale, vient raviver ma douleur : quels moyens un peuple de culture et de philosophie nomades possède-t-il pour s’adapter au monde actuel que nos sociétés sédentaires gouvernent avec tant d’égoïsme et d’avidité ? Cette histoire toute simple mais bien réelle pose, il y a un siècle déjà, le problème majeur de la disparition progressive et irréversible de la diversité des cultures et de la diversité biologique, qui sont pourtant les principales richesses de l’humanité et de la terre. Ce cri d’amour et de désespoir est lancé par un écrivain kirghize dont les préoccupations sont très proches de celles qui, en cette époque de mondialisation, devraient être les nôtres. Une histoire qui ne devrait pas vous laisser en paix après l’avoir lue. »

Avec une postface par : René Cagnat

« L’orme et le vent

Qui aime le pays kirghize, ses montagnes, ses femmes, ses cavaliers, ses chevaux, ne peut lire Tchinguiz Aïtmatov sans émotion. Comment expliquer qu’un écrivain ait adhéré à ce point à sa terre, comme un arbre, et l’ait magnifiée avec autant de véracité et de poésie ?

La réponse est tragique : en 1937, alors que Tchinguiz a 9 ans, la tourmente stalinienne le ramène de Moscou à sa Kirghizie natale, l’arrachant au bonheur familial et à son père qu’il ne reverra plus. Mais, à son arrivée dans le village familial de Cheker, un miracle se produit ! Le jeune garçon découvre un terroir à sa convenance en même temps qu’un soutien à l’éclosion de son génie : une brassée de souvenirs lui donnant, pour le reste de ses jours, une belle matière à modeler, à transcender. Le drame de l’exil et bientôt de la faim, des deuils, de la guerre, s’y trouvera transfiguré par l’amour maternel, la solidarité clanique, la générosité de la nature et des gens, l’authenticité de traditions encore intactes. Les épreuves d’une enfance rude mais originale forgent alors un écrivain, une œuvre, comme aucun autre concours de circonstances n’y serait parvenu.

Vers les confins kirghizes de la vallée de Talas, sur le rebord même des monts Célestes, une graine d’homme a donc germé, un beau jour. Un conteur dirait qu’en ce lieu un orme karagatch de belle venue a enfoncé loin ses racines et déployé peu à peu une superbe frondaison. L’arbre s’est peuplé d’oiseaux, d’écureuils. Il a frémi de tous les souffles, miroité de tous les rayons du soleil. Il a intercepté les vents qui passaient à sa portée, accompagnant par le bruissement de ses branches et de ses nids l’histoire de son pays. Avec la brise, il a chanté le murmure de la rivière Kourkouréou, la douceur du djaïloo (le campement estival), la petite musique du komouz (le luth traditionnel) et le sourire de Djamilia par un beau soir d’été. Sous la bise, il a hurlé la plainte des loups, le froid des chaumières sans feu, la détresse des orphelins, la solitude du déserteur. Enfin, s’arc-boutant sous la bourrasque, il a célébré la dignité des hommes et des femmes, et même des chevaux qui, dans l’adversité, demeurent debout, fidèles, disponibles, ultimes recours pour ceux qu’emporte la tempête ou dont s’empare le chaos.

Les racines

Tchinguiz, né en 1928 à Cheker au nord-ouest de la Kirghizie, est l’aîné des quatre enfants de Terekoul Aïtmatov devenu, en 1935, le deuxième secrétaire du Parti communiste kirghize. En 1937, alors qu’il est en stage à Moscou, Terekoul apprend qu’il va être arrêté “pour nationalisme” et se résout, le 26 août, à mettre sa famille dans un train en direction de sa terre natale : la vallée kirghize de Talas. Il demande à sa femme, Naghima Hamzaevna, de revenir à Cheker, le village des Aïtmatov, où il sait qu’elle sera accueillie. En décembre 1937, Terekoul, qui est resté à son poste, est arrêté et incarcéré à Moscou. Transféré à Frounzé, aujourd’hui Bichkek, il sera fusillé, le 8 novembre 1938, dans le plus grand secret. Sa famille n’aura confirmation de son décès qu’en 1957, lorsqu’elle obtiendra sa réhabilitation.

Naghima arrive à Cheker avec ses quatre petits, le 31 août. Selon le proverbe kirghize “Si l’âme est grande, la maison est grande” : l’oncle Alymkoul-ata installe les réfugiés dans sa demeure nouvellement construite et s’en va vivre sous la yourte. La solidarité du clan ne se démentira jamais. Même dans les moments de disette dus à la guerre, la jeune femme et ses enfants recevront de leurs parents, notamment de leur tante Karakyz-apa, tout le soutien, tout le réconfort qu’on peut attendre des siens.

Tchinguiz avait déjà vécu à Cheker. C’est même là qu’il connut, de son propre aveu, l’impulsion originelle qui fit de lui un écrivain. Il adorait en effet les contes que sa grand-mère bien-aimée, Aïymkane, et sa tante inventaient, semble-t-il, rien que pour lui. Les Aïtmatov ont un talent héréditaire de conteurs. Il n’est que d’entendre la sœur de Tchinguiz, Roza Terekoulovna, décrire leur enfance pour percevoir en elle la perpétuation d’une longue chaîne qui s’ancre, là-bas, dans la vallée de Talas : dans cette seule région, on ne comptait pas moins de soixante akyne, bardes itinérants, à la fin du XIXe siècle ! Le jeune garçon découvre leur lyrisme et leur sens de la repartie au cours des aïtich, joutes de chant. Il perçoit aussi l’ampleur du patrimoine littéraire kirghize lorsqu’un manastchi, le récitant de l’immense épopée de Manas, vient se produire au village. Ainsi s’est établie une passerelle entre le chant oral des origines et celui, écrit, adapté aux temps modernes, de Tchinguiz.

Après diverses tribulations d’une localité à l’autre, Naghima, toujours suivie par ses enfants, finit par se faire embaucher comme comptable, en 1941, dans le kolkhoze de Djiydé. Dans son livre poignant Pages blanches de l’histoire, Roza Aïtmatova décrit le calvaire des siens, rendu encore plus pénible par la guerre. Ils vivent dans un recoin de la chaumière qu’ils partagent avec une veuve au grand cœur, Tolgonaï : elle sera, aux côtés de Naghima, l’héroïne inoubliable de la nouvelle Le Champ maternel. “L’hiver, on se chauffait avec de la paille et un peu de tezek [la bouse séchée], nous dit Roza Terekoulovna. Tous les soirs, maman souffrait de rhumatismes dans ses pauvres mains et souvent ne pouvait dormir. Elle et nous, en nous couchant sous nos couvertures rapiécées, nous pensions que papa, dans la nuit, allait frapper à la fenêtre et que, le lendemain, notre misère finirait.” Autour des réfugiés, la guerre décime famille et voisins : la vie n’est qu’une longue lamentation.

Tchinguiz et son jeune frère Ilguiz vont pieds nus, pour ne pas trop user leurs chaussures, à l’école de Pokrovka, située à 4 kilomètres de leur refuge. C’est là qu’en 1942 trois aksakal – les anciens à “barbe blanche” – viennent chercher l’adolescent, connu pour sa bonne connaissance du russe. Ils exigent de lui qu’il devienne, à 14 ans, le secrétaire du soviet du village de Cheker. Alors que tous les hommes sont partis à la guerre, aucun adulte n’a la formation nécessaire pour remplir cette fonction délicate. Tchinguiz s’acquitte d’une lourde tâche : non seulement il règle les problèmes administratifs et collecte les impôts, mais aussi il doit se rendre dans les foyers annoncer le décès des soldats.

“J’ai toujours eu peur, dit-il, des documents imprimés avec un tampon militaire? Il n’y avait que quelques lignes. Je lisais à voix basse, lentement. Je traduisais en kirghize et après je me taisais. J’entendais le soupir lourd, dévasté, pareil au bruit sourd d’un éboulement de pierres là-haut dans la montagne et qui roulait, rampait vers le bas? En remettant le papier, je disais : “Gardez-le !” À ces mots la mère éclatait en sanglots qui, quelque temps après, devenaient une plainte continue et poignante. Est-ce que ce papier pouvait remplacer son fils vivant ?”

Les qualités dont fit preuve Tchinguiz en s’acquittant de cette mission lui valent, en 1946, d’entrer au collège vétérinaire de Djamboul, la ville de la région. En 1948, il est admis à l’Institut d’agronomie de Frounzé. À la fin de ses études, il travaille pendant trois ans dans un institut de recherche sur l’élevage. Est-ce grâce à cette formation spécifique qu’il est resté si proche des animaux ? Il les fait vivre sous nos yeux et leur donne une âme comme aucun autre écrivain animalier. Ainsi en va-t-il de Goulsary – “Bouton-d’or” –, superbe ambleur kirghize à la robe dorée et aux parements de jais, autant lié à son maître que ce dernier l’était à sa monture : ce roman valut à Tchinguiz dès 1966 son deuxième succès littéraire. Adieu Goulsary illustre ces petits chevaux kirghizes qui, au long des sentiers, n’abandonnent jamais leur cavalier tombé au sol, pour un excès de vodka par exemple. Le cheval attend près de l’homme sans connaissance, signalant ainsi sa présence et, parfois, le sauvant. Même si le berger kirghize et son destrier sont, par nature, peu démonstratifs et peuvent donner une impression de froideur, quelques heures vécues avec eux, la divination de quelques attentions réciproques permettent de percevoir que, soudés l’un à l’autre, ils forment un bloc d’amitié indestructible. Bien sûr, la vie, la société – le roman en témoigne – ont beau être prêtes à rompre l’indivisible, à rejeter le bonheur d’une chevauchée inoubliable, elles ne peuvent, même par la séparation ou la mort, rompre un lien aussi réel qu’invisible : celui qui unissait Roméo et Juliette, Tristan et Yseult ou, tout simplement, Alexandre et Bucéphale.

Le jeune vétérinaire épouse, en 1953, à Frounzé, Kerez, étudiante en médecine, et aura de ce mariage deux fils, dont l’un sera ministre des Affaires étrangères du Kirghizstan de 2002 à 2005.

Les premiers récits, rédigés en kirghize, d’un auteur aussi proche de son peuple attirent tout de suite l’attention : dès 1956, il entre à l’Union des écrivains et part à Moscou pour étudier à l’Institut littéraire Gorki où il restera jusqu’en 1958. Entretemps, il obtient, en 1957, que son père soit réhabilité. Plus rien, dorénavant, ne s’oppose à l’ascension de l’écrivain qui n’est plus le “fils d’un ennemi du peuple”. Deux superbes nouvelles, Face à face, l’histoire d’un déserteur, et Djamilia, que Louis Aragon qui l’a traduite qualifie de “plus belle histoire d’amour du monde”, lui assurent, en 1959, une gloire immédiate : la terre et le peuple kirghizes ont trouvé leur poète, et lequel !

Le chant de la terre

La qualité d’un homme se mesure à la profondeur de sa sensibilité. Celle-ci transparaît notamment lorsque Tchinguiz Aïtmatov, dans Djamilia, décrit sa sœur Lucia : on ressent dans ces quelques lignes cette chaleur humaine, ce “savoir-aimer”, ce “savoir-souffrir avec les autres”, qui naît dans certaines âmes d’une longue épreuve difficilement dominée :

“Le ménage des deux maisons était tenu par ma mère. La petite sœur l’aidait ; une drôle de fillette, avec des fils entrelacés dans ses petites tresses. Je n’oublierai jamais comment elle travaillait avec zèle en ces jours difficiles. C’était elle qui menait paître au-delà des potagers les agneaux et les veaux des deux maisons, elle qui ramassait du tezek et du bois mort pour qu’il y eût de quoi chauffer la maison. Elle, ma sœurette, avec son petit bout de nez, qui égayait la solitude de la mère, la détournait de la triste pensée de ses fils dont on était sans nouvelles.”

Un tel sens de l’évocation ne pouvait que convenir au cinéma. Les adaptations à l’écran des nouvelles d’Aïtmatov, en particulier Le Premier Maître par Andreï Kontchalovski, ont concouru, dès les années 1960, à la célébrité du cinéma kirghize.

À ses débuts, en tant qu’écrivain soviétique, Tchinguiz Aïtmatov n’est pas libre de son expression. Il lui faut décrire des héros positifs que mettent en valeur, par contraste, des personnages négatifs. Mais, avec lui, ces derniers se propulsent à l’avant-scène et donnent l’alarme sur tel ou tel problème. Ainsi, dans Il fut un blanc navire (son premier roman écrit en russe, publié en 1970), on voit apparaître Orozkoul, l’exemple même du responsable violent, despotique, ivrogne. Ses exigences aboutissent au suicide d’un petit garçon qui plonge son grand-père dans le désespoir. Dans un article intitulé “Précisions nécessaires”, Tchinguiz écrit : “Certains lecteurs expriment leur mécontentement : l’auteur n’aurait-il pas pu terminer autrement son récit ? Non, je n’ai pas pu le faire de la façon conseillée : emprisonner Orozkoul, mettre le grand-père à la retraite, envoyer le petit à l’internat en ville. C’était très plaisant, mais cela aurait signifié que j’amnistiais le mal.” Le pouvoir soviétique en tout cas entérine le choix de l’écrivain.

Dès 1986, dans son roman Les Rêves de la louve, l’écrivain aborde, en véritable Cassandre, le problème naissant de la drogue. Ayant rencontré dans la steppe de jeunes trafiquants de haschich, il décide, le tout premier en URSS, de montrer pour quelles raisons on en arrive à se droguer et combien il est nécessaire d’avoir une réaction adaptée. Dans le même ouvrage, il attire aussi l’attention sur le massacre de la nature : pour remplir le “Plan” et fournir les quantités de viande exigées par celui-ci, des humanoïdes – pour lesquels l’appellation de “bêtes humaines” serait trop flatteuse – ont l’idée de s’attaquer dans le désert aux troupeaux d’antilopes saïgas. À bord de véhicules tout-terrain, ces bandits effectuent “à la kalachnikov” une véritable hécatombe?

Sous la perestroïka, les temps sont durs pour un poète doublé d’un apparatchik devenu conseiller personnel de Mikhaïl Gorbatchev. En juin 1990, Moscou envoie Aïtmatov à Och, la capitale kirghize du Sud, dans l’espoir qu’avec son charisme il parviendra à calmer les Kirghizes et les Ouzbeks de la région qui sont en train de s’entretuer. Tchinguiz découvre sur place les ignominies d’une guerre civile. Les torts sont partagés et, dans ses déclarations, il ne manque pas de le signaler. Avec une intervention adroite de l’armée soviétique, il réussit à faire éteindre l’incendie. Mais, quelques mois après, il est accusé par certains de ne pas avoir défendu la cause des Kirghizes face aux Ouzbeks. Ces attaques blessent profondément Aïtmatov qui, dès lors, adopte une attitude réservée quant à la politique. En 1991, le plus célèbre des Kirghizes, dans lequel se retrouvent ses compatriotes, est tout naturellement pressenti pour devenir le premier président du Kirghizistan. Il préfère, pourtant, s’écarter des allées du pouvoir et entame, en Europe, une carrière diplomatique qui le mène successivement de Luxembourg à Bruxelles où, comme ambassadeur, il représente d’abord la Russie puis, à partir de 1993, la Kirghizie.

Pourtant, en 2006, l’aksakal Tchinguiz revient en force sur la scène nationale avec un nouveau roman Quand tombent les montagnes ou l’Éternelle Fiancée. Cette fois-ci, alors que la destruction des espèces rares – et prétendument protégées ! – atteint dans les monts Célestes des proportions inimaginables, il prend la défense du bars, la merveilleuse panthère des neiges décimée pour sa fourrure : il n’en resterait plus que 400 en Kirghizie contre 2 000 en 1991, lors de l’éclatement de l’Union soviétique ! Témoin de son époque, l’écrivain s’attaque aussi au manque de spiritualité de tous ceux qu’abîme la société de consommation. Il a suffi de quinze années de capitalisme sauvage pour que prolifèrent à l’Est des individus “mafieux” qui concentrent sur leurs personnes les différents vices épars dans la société occidentale. Ignorants et grossiers, prétentieux et arrogants, ces tristes personnages méritent plutôt que l’appellation de nouveaux Russes, de nouveaux Kazakhs ou de nouveaux Kirghizes, celle de “nouveaux barbares”. Appartiennent également à cette catégorie tous ceux qui souillent les montagnes et les villes de l’ex-URSS, et même les plages du lac Issyk-Koul, avec leurs bouteilles de vodka, leurs mégots et autres déchets. Tout pouvant faire l’objet d’un trafic, ils massacrent, depuis quinze ans, de la Sibérie à la Caspienne, une faune et une flore qui, parfois, ne survivront pas.

“ Je prie Dieu, a déclaré Aïtmatov, pour que vous lisiez Quand tombent les montagnes et pour que vous vous pénétriez de la signification de ce roman. J’y décris le Kirghizistan contemporain et j’essaie d’interpréter ce qui s’y passe.” Selon l’écrivain, ses compatriotes sont partagés entre l’ordre et le chaos. Rarement la biezdoukhovnost’, le manque de spiritualité, n’a exercé une aussi grande attirance. Si cette tendance s’impose, si l’homme ne peut vaincre le mal et le désordre qui l’habitent, alors l’amour, la fraternité deviendront inopérants, la beauté s’effacera et les montagnes, symbole de transcendance, s’effondreront ! Jamais un livre ne s’est autant vendu à Bichkek que le “petit dernier” d’Aïtmatov : est-ce le signe d’une prise de conscience, d’un renouveau, l’annonce d’un retour en force du bien ?

Tchinguiz, comme l’appellent affectueusement ses compatriotes, ne vivra pas cet éventuel redressement : il s’est éteint, le 11 juin 2008, dans une clinique de Nuremberg. Pour ses 80 ans, à l’automne suivant, l’attendait un hommage national et aussi, peut-être, le prix Nobel de littérature pour lequel il était présenté par le Conseil permanent des ministres de la culture des pays turcophones. Comme le dit si bien un proverbe ouzbek, “seule la mort compte, tout le reste est littérature”. »