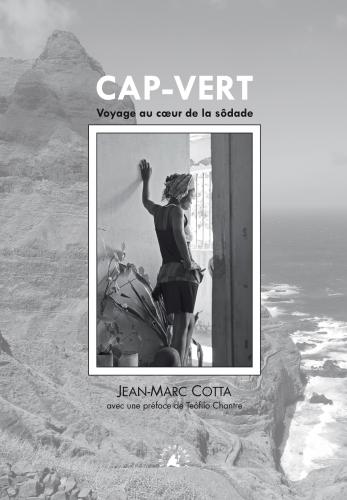

Cap-Vert, Voyage au cœur de la sôdade

Jean-Marc Cotta

À la confluence de l’Afrique de l’Ouest, du Brésil et de l’Europe, la république de Cabo Verde est un archipel atlantique de dix îles à caractère volcanique qui s’est peuplé dès sa découverte dans la seconde moitié du XVe siècle.

Les Cap-Verdiens, d’origine africaine, souvent métissés avec l’ancien colonisateur portugais, ont connu de nombreuses vicissitudes – traite, pauvreté, famine. Aussi l’exil leur est-il parfois apparu comme une échappatoire à la précarité de leur existence.

Issue d’un sentiment de solitude océanique et de leur fascinante diversité, la sôdade s’exprime à travers un riche répertoire musical, rendu célèbre par la « diva aux pieds nus » Cesária Évora, et révèle le tréfonds de leur identité insulaire.

Les textes des plus belles chansons et poésies cap-verdiennes font écho aux splendides photos en noir et blanc de Jean-Marc Cotta.

Avec une préface par : Teófilo Chantre

« La sôdade est ma meilleure amie. C’est le lien le plus solide avec mes origines. Elle est faite des paysages et des visages de mon enfance aux îles du Cap-Vert. C’est à Mindelo que mon père et ma mère se sont rencontrés, en plein centre, dans la rue de Lisboa. Mindelo et sa capitainerie qui domine le port, Mindelo et le frou-frou de ses fontaines payantes d’alors, car l’eau était rare sur l’île de São Vicente (cela s’est arrangé depuis, avec la dessalinisation de l’eau de mer). J’entends encore ma grand-mère, dont la voix apaisante me berçait de belles histoires finissant toujours par une tendre mélodie qu’elle susurrait. Et surtout, je me revois gravissant la butte qui dominait le quartier Cruz de João Évora, chantant à tue-tête, en plein vent, face à la baie, cette baie abritée où les premiers vapeurs transatlantiques venaient se réapprovisionner en charbon et qui, depuis, appartient au Club des plus belles baies du monde. Lorsque les souvenirs affleurent ainsi, je retrouve de fugaces sensations de bien-être, des bribes de mémoire qui glissent entre les doigts du temps. Je soigne mes moments de vague à l’âme avec ce “blues” si particulier et vivifiant.

Arrivé en France en 1977, j’étais tiraillé entre la joie de la découverte et la tristesse à cause de ceux que j’avais quittés. J’ai commencé à apprendre la guitare et à composer mes premières chansons, empreintes de mes souvenirs. En 1990, j’ai ainsi eu la chance de partager la scène, lors d’un spectacle à Paris, avec Cesária Évora, aussi originaire de Mindelo, dont le producteur José Da Silva m’a pris sous son aile. Pour notre chère “Cize”, j’ai écrit près d’une quarantaine de chansons. L’un de mes titres favoris est Luz dum estrela, “La lumière d’une étoile” :

Qui s’est mise à briller

Dans le ciel de mon infortune

Pour me dire que mon sort a changé

Dans le même temps, j’ai pu développer un parcours personnel en tant qu’interprète de mes chansons et me produire dans de nombreux pays accompagné d’instrumentistes rencontrés à Paris – accordéoniste belgo-polonais, batteur guyanais et violoniste vietnamien. Dans Tónte vontade, dont le titre pourrait se traduire par “Tant d’envie”, je parle de mon désir de revivre les moments fondateurs de ma perception du monde, alors confiné à l’espace îlien, avec comme ligne de fuite l’horizon qui portait tous mes rêves d’enfant. Partir en terre lointaine, découvrir l’ailleurs, vivre dans l’éloignement et la séparation, revenir et, dans l’émotion des retrouvailles, nourrir notre sôdade.

Bien sûr, le pays de mon enfance suit la marche du siècle, mais il reste source d’une profonde nostalgie. Je retrouve ses ambiances dans les photos de Jean-Marc Cotta qui, par bien des aspects, ont un côté intemporel. Les paysages me rappellent les endroits de jeu où notre imagination nous transportait dans un décor de western. Le pressoir à bœufs prélude au rituel du grogue et la danse endiablée des femmes au batuque et au funaná. Les adieux sur le quai me font revivre le départ de ma mère pour l’Europe en 1973 et le mien ensuite, lorsque je suis venu la rejoindre en France. Je revois aussi des visages familiers par leurs traits et leurs expressions, que je décode à l’aune de mes souvenirs.

La sôdade est ma meilleure amie, c’est mon lien et aussi ma liberté.

Elle me permet de voyager, et va dans les deux sens, lors de mes séjours au Cap-Vert je ressens aussi la sôdade de mon pays d’adoption, la France. Finalement, c’est un sentiment universel, profondément lié à la conscience qu’en ce monde nous ne sommes que des passagers. »

Avec une introduction par : Émeric Fisset

« C’est une aquarelle, une aquarelle aux couleurs délicates, comme passées. La mer y est un liseré anis, et de hautes maisons anguleuses aux toits rouges s’étalent au pied de la citadelle qui, à droite d’une trouée de palmiers, couronne la montagne nue. On peut apprécier cette “veüe de la ville de St. Iago” au musée de Praia, mais son original est conservé au Service historique de la Marine, à Vincennes. Car cette vue de l’actuelle Cidade Velha et les relevés côtiers de cinq des neuf autres îles du Cap-Vert, les premiers documents cartographiques précis de l’archipel, sont l’œuvre d’un obscur Français, Duplessis. Duplessis, dont on ne connaît même pas le prénom, l’ingénieur du bord de l’expédition Beauchesne que Louis XIV manda d’établir une colonie sur le détroit de Magellan et qui, en s’y rendant, mouilla au Cap-Vert.

Et, qu’on se le dise, les accointances entre la France et l’archipel sont même antérieures à janvier 1699 et à l’escale de ladite expédition, tant le Cap-Vert était déjà un lieu de passage, de confluence et de métissage au cœur de l’Atlantique. Trois demi-siècles plus tôt, en 1546 exactement, c’était déjà à Cidade Velha, alors principale ville européenne des tropiques, qu’avait séjourné Jean de Parvi. Originaire de Bayonne, le premier évêque résident avait mis sept ans à rejoindre son poste, qu’il tint moins d’une année, emporté qu’il fut, le pauvre, dans la crue de la ribeira grande, cette “grande rivière” qui avait aussi conféré son nom à la première capitale de l’archipel !

Toutefois, comme on le sait, nos compatriotes ont plus souvent manié l’épée que porté la mitre aux confins des océans. En mai 1712, c’est Jacques Cassard, un cousin de Surcouf, qui sévit à la tête d’une escadre corsaire de trois vaisseaux et de cinq frégates. Il pilla la nouvelle capitale Praia pour le compte du Roi-Soleil, qui lui avait ordonné de commettre “tous les actes d’hostilité possibles dans les colonies anglaises, portugaises et hollandaises”. Dans son Histoire des marins illustres de la France, de l’Angleterre et de la Hollande, parue en 1868, Bescherelle écrit que le corsaire “ruina complètement Santiago, entrepôt du commerce des Portugais avec la côte occidentale d’Afrique. Il y fit un si grand butin, à ce que disent les mémoires du temps, que, pour ne pas surcharger son escadre, il dut en abandonner une partie, qu’on évalua à plus d’un million de francs.”

Heureusement, les influences françaises furent parfois plus civilisatrices. Aujourd’hui encore, sur l’île de Santo Antão, les ordres de la contredanse, introduite au XVIIIe siècle, se donnent en français. Ainsi, pour le premier tableau par exemple, le “commandeur” ordonne : “Sacaplacê ! Balancê ! Tatre sengendo !” Et chacun de prendre sa place? Enfin les enfants cap-verdiens sont faciles à comprendre lorsqu’ils disent “un-deux-trois” pour tirer au sort l’un des leurs.

C’est en 1830, à la Sorbonne, que Jules-Joseph Dias choisit de soutenir sa thèse sur la destruction des calculs vésicaux, devenant ainsi le premier médecin et, de facto, littérateur cap-verdien. À sa suite, un autre docteur, Henrique Teixeira de Sousa a contribué à faire connaître son pays, et plus particulièrement son île natale de Fogo. Un domaine au Cap-Vert, publié en 1978 au Portugal mais en 2002 seulement en France dans la traduction de Françoise Massa, relate la vie d’un notable terrien confronté à la pauvreté et au caractère fruste de ses obligés.

À Fogo toujours, un Français a laissé une postérité pour le moins inattendue. Arrivé dans l’île vers 1860, Armand de Montrond, homme secret et serviable qui avait quelques connaissances médicales, a courtisé moult insulaires. Il eut à chaque fois le mérite d’en reconnaître les enfants ; aussi ce patronyme est-il encore répandu. Il n’est que de se rendre, au bout d’une route littéralement taillée dans les coulées magmatiques successives, au village de Chã das Caldeiras pour s’en rendre compte. Les Montrond y ont effectivement le teint et les cheveux clairs, quand leurs yeux ne s’irisent pas de reflets verts. Ils sont fiers de leur ancêtre et n’ont jamais fui les humeurs du volcan. Là encore, jusqu’à ces dernières années, l’Alsacien Patrick Zimmermann tenait une auberge où, dès potron-minet, ses hôtes savouraient le café local sous les arches d’un étonnant “cloître” de pierres. Et le soir venu, le manécon, que produit toujours la coopérative et qui fait écho au vin qu’exportait Armand de Montrond, y égayait les pensionnaires reclus de fatigue par l’ascension du Pico.

Les liens avec la France se sont renforcés de trois autres faits historiques. Tout d’abord, en mars 1928, avec l’ouverture de la ligne de l’Aéropostale qui, partant de Toulouse, desservait Buenos Aires et Santiago, via Saint-Louis du Sénégal et l’île de Santiago. Vingt Français et de nombreux Cap-Verdiens tenaient l’hydrobase où les Latécoère amerrissaient pour refaire le plein. Mais bientôt les avions purent traverser l’océan d’une traite, aussi la base, qui vivota trois ans, fut-elle progressivement désactivée. Mermoz, qui avait atterri en 1933 sur l’île de Maio pour le compte d’Air France, suscita la curiosité des foules lorsque, le 31 juillet 1934, il se posa à Praia, en provenance de Natal, au Brésil. Dans un autre domaine, c’est à un Français aussi que l’on doit la description la plus complète des oiseaux et de la flore du Cap-Vert : pas moins de 75 espèces pour les premiers et de 603 autres pour la seconde. Professeur au Muséum national d’histoire naturelle de Paris, Auguste Chevalier, qui y séjourna de juin à octobre 1934, produit un Catalogue des plantes spontanées, introduites ou cultivées de l’archipel cap-verdien qui fait aujourd’hui encore référence. Plus récemment, ce n’est ni dans le domaine aéronautique ni dans le domaine naturaliste que nos compatriotes brillèrent, mais dans celui de l’ingénierie hydraulique. C’est en effet à São Nicolau qu’il fut fait appel à l’expertise du CNRS et du Laboratoire d’études du développement des régions arides, dans le cadre d’une convention de recherche avec l’Institut d’investigation agraire cap-verdien. Dans les années 1980 fut ainsi réalisé le percement des 2 180 mètres de la galerie de Fajá qui, dès 1986, permit la mise en culture de 35 hectares. Du fait du régime aléatoire des pluies, la productivité agricole d’un hectare de parcelle irriguée est 20 à 25 fois supérieure à celle d’une parcelle sèche. Plus récemment, d’autres actions locales d’adduction en eau ou de construction de puits, de moindre envergure certes, ont été menées à l’initiative d’associations cap-verdiennes en France, notamment d’Amiens. Avec 30 000 ressortissants sur les 700 000 qui résident à l’étranger, la France accueille la deuxième diaspora cap-verdienne en Europe, après celle de l’ancien colonisateur portugais.

Si l’esprit cap-verdien perdure au sein de dizaines d’associations, si la France entretient une ambassade à Praia depuis 1982 et la république de Cabo Verde une représentation diplomatique à Paris depuis 1996, les échanges économiques entre les deux pays restent inférieurs à ceux de l’archipel avec l’Espagne, le Portugal, l’Allemagne, voire le Benelux. Le ralliement du Cap-Vert à l’organisation de la francophonie en 1996 et les quelque 400 Français sur les registres de l’ambassade à Praia rappellent la longue histoire de deux nations riveraines de l’Atlantique, que la navigation – expédition royale ou guerre de course – et l’aviation avec l’odyssée de l’Aéropostale ont rapprochées. Entre lesquelles s’est maintenu un lien linguistique et se poursuivent des formes de coopération scientifique.

Le sentiment de solitude océanique qu’exprime la sôdade chantée par Cesária Évora, dont la carrière fut lancée par le Français d’origine cap-verdienne José Da Silva, conquit le monde. C’est à Paris que la voix de la “diva aux pieds nus” put, par les vertus de l’enregistrement, dépasser le cadre de son île natale de São Vicente pour conquérir la planète et faire connaître l’archipel. Car le chant et la danse constituent l’expression même de cette terre ourlée d’écume où Ovidio Martins affirmait déjà : Mordaças a um poeta ? Loucura ! E por que nao fechar na mao uma estrela ? “Bâillonner un poète ? Quelle folie ! Et pourquoi pas emprisonner une étoile ?” »