Dans la solitude du Pamir :

« Je laisse mes chevaux boire un peu d’eau saumâtre puis nous quittons les rives du lac. Le plateau est sec, désolé. Le sol caillouteux se fragmente en poussière. Sable, terre et roc se mêlent. Je contourne pendant des heures une montagne épaisse, ocre, géante, dont la base s’étire sur des kilomètres. N’est-elle pas en mouvement ? À chaque regard que je jette en arrière, l’impression que je n’ai pas bougé me décourage. Marche lente sur le tapis des pierres. Comment des hommes peuvent-ils vivre ici ? Quel chef a pu un jour avoir l’idée de mener son peuple dans un tel territoire ? Dans ce pays de la démesure, les hommes ne sont que poussières offertes aux caprices et à la rudesse du climat. L’humain s’efforce d’y trouver une place qu’il n’a pas, d’y maintenir coûte que coûte sa présence. La nature y est belle, mais si peu généreuse ! Le Pamir n’est qu’un plateau glacé sept mois par an où les températures hivernales oscillent entre – 25 et – 40 °C, où les étés sont courts, l’herbe rare, la terre inadaptée à la culture. Pourtant, cette région, aussi inhospitalière soit-elle, est peuplée depuis onze mille ans. Des peintures rupestres attestent l’existence de tribus de chasseurs-cueilleurs depuis le VIIIe siècle av. J.-C. À l’âge du bronze, comme l’explique Anne Dambricourt-Malassé, le réchauffement climatique, en modifiant les paysages, a entraîné l’arrivée de nouvelles tribus, des pasteurs nomades comme les Sakas, en provenance de la Haute-Asie.

Les chevaux respirent lentement et avancent d’un pas cadencé, scrutant l’horizon à la recherche d’une goutte d’eau. Le scintillement de la glace formée dans l’humidité des cours d’eau asséchés les trompe. Ils pressent le pas à la vue de ces reflets d’argent, puis grattent rageusement du sabot le lit asséché de la rivière, brisant la glace et reniflant bruyamment, avant de soupirer de détresse et de reprendre la route. Même les rivières de fonte sont rares dans ces terres d’altitude.

Je m’engouffre plein ouest dans le désert. L’unique végétation se résume à l’herbe brûlée des bords de rivière et aux buissons qui s’épanouissent lentement et que les hommes arrachent si vite : le tersken, maquis d’altitude à croissance lente, une plante qui atteint péniblement 30 centimètres en une soixantaine d’années, constitue l’un des seuls combustibles de ces zones de haute montagne. Je croise un camion Zil revenant des plateaux éloignés, la benne remplie de tersken. Chaque année, les hommes se rendent de plus en plus loin pour piller les déserts de haute altitude de la seule végétation capable de s’y développer. À l’époque soviétique, électricité et gaz arrivaient dans les villages et les éleveurs de yacks vivant sous la yourte recevaient de l’État une ration de charbon. Aujourd’hui, dans les villages éloignés, plus rien ne fonctionne : il n’y a plus que le tersken pour se chauffer et cuisiner.

J’avance des jours durant dans la solitude, au sein d’un monde dénué de vie, où l’on regarde au loin tout en sachant que l’horizon ne dévoilera rien de nouveau sur des kilomètres. Parfois on divague, on se prend à voir des humains là où il n’y a que rochers. On croit entendre une clameur, alors que ce n’est que la rumeur du vide. Gabriel Bonvalot confiait : “Sans doute vous avez soupiré après la solitude, souhaité vivre au désert, ou du moins à l’écart, lorsque vous étiez fatigués, harassés parmi les mille devoirs que la société vous impose. Eh bien, ici c’est le contraire, nos gens sont las d’être seuls, las du désert et des longues marches sans rien voir, pas même la fumée d’un feu. Ils sont affolés par le silence, ils sont abattus parce qu’ils n’entendent aucun des bruits que font les troupeaux humains, et vraiment ils en ont assez de ce plateau monotone où pas un homme ne montre sa face, où les oreilles n’entendent parler que le vent impitoyable.”

La solitude peut rendre fou. Quitter les hommes me plonge dans une douce démence au fil des jours. Parfois, je romps le silence pour m’entretenir avec mes chevaux. Je leur propose les conclusions hâtives de mes réflexions. Ils me jettent des regards attristés en soupirant de détresse. Est-ce leur cavalier qu’ils jugent accablant ou me lancent-ils ces signaux navrés à cause de ce désert où ils n’ont pas leur place ?

Pour passer le temps, je chante Les Partisans blancs, La Cavalcade, Le Chant des marais. Pas un seul chant gai. Complaintes de vie et de mort qui s’agrippent aux montagnes. Peut-être parce qu’aux paysages austères ne s’accordent que des chants mélancoliques.

Un soir, je ne trouve que des lacs salés, qui creusent une terre aux eaux stagnantes, couverte de concrétions. Je les longe longtemps, puis plante ma tente en amont, là où les eaux ne sont que faiblement salines. Je m’allonge au sol, la tête contre la selle, et rêvasse sous les cieux illuminés par les astres. Aucun bruit ne rompt l’immortelle quiétude du lieu. Je pense à la vie équestre et à l’ivresse qu’elle procure. Les longues journées de chevauchée, les haltes apaisantes, les kilomètres parcourus. Y a-t-il meilleure destinée que de découvrir le monde le cul sur une selle ? »

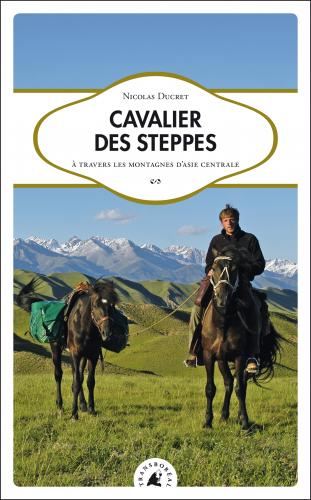

En vue des Tian Shan (p. 179-181)

Un bouzkachi en guise d’adieux (p. 384-387)

Extrait court

« Je laisse mes chevaux boire un peu d’eau saumâtre puis nous quittons les rives du lac. Le plateau est sec, désolé. Le sol caillouteux se fragmente en poussière. Sable, terre et roc se mêlent. Je contourne pendant des heures une montagne épaisse, ocre, géante, dont la base s’étire sur des kilomètres. N’est-elle pas en mouvement ? À chaque regard que je jette en arrière, l’impression que je n’ai pas bougé me décourage. Marche lente sur le tapis des pierres. Comment des hommes peuvent-ils vivre ici ? Quel chef a pu un jour avoir l’idée de mener son peuple dans un tel territoire ? Dans ce pays de la démesure, les hommes ne sont que poussières offertes aux caprices et à la rudesse du climat. L’humain s’efforce d’y trouver une place qu’il n’a pas, d’y maintenir coûte que coûte sa présence. La nature y est belle, mais si peu généreuse ! Le Pamir n’est qu’un plateau glacé sept mois par an où les températures hivernales oscillent entre – 25 et – 40 °C, où les étés sont courts, l’herbe rare, la terre inadaptée à la culture. Pourtant, cette région, aussi inhospitalière soit-elle, est peuplée depuis onze mille ans. Des peintures rupestres attestent l’existence de tribus de chasseurs-cueilleurs depuis le VIIIe siècle av. J.-C. À l’âge du bronze, comme l’explique Anne Dambricourt-Malassé, le réchauffement climatique, en modifiant les paysages, a entraîné l’arrivée de nouvelles tribus, des pasteurs nomades comme les Sakas, en provenance de la Haute-Asie.

Les chevaux respirent lentement et avancent d’un pas cadencé, scrutant l’horizon à la recherche d’une goutte d’eau. Le scintillement de la glace formée dans l’humidité des cours d’eau asséchés les trompe. Ils pressent le pas à la vue de ces reflets d’argent, puis grattent rageusement du sabot le lit asséché de la rivière, brisant la glace et reniflant bruyamment, avant de soupirer de détresse et de reprendre la route. Même les rivières de fonte sont rares dans ces terres d’altitude.

Je m’engouffre plein ouest dans le désert. L’unique végétation se résume à l’herbe brûlée des bords de rivière et aux buissons qui s’épanouissent lentement et que les hommes arrachent si vite : le tersken, maquis d’altitude à croissance lente, une plante qui atteint péniblement 30 centimètres en une soixantaine d’années, constitue l’un des seuls combustibles de ces zones de haute montagne. Je croise un camion Zil revenant des plateaux éloignés, la benne remplie de tersken. Chaque année, les hommes se rendent de plus en plus loin pour piller les déserts de haute altitude de la seule végétation capable de s’y développer. À l’époque soviétique, électricité et gaz arrivaient dans les villages et les éleveurs de yacks vivant sous la yourte recevaient de l’État une ration de charbon. Aujourd’hui, dans les villages éloignés, plus rien ne fonctionne : il n’y a plus que le tersken pour se chauffer et cuisiner.

J’avance des jours durant dans la solitude, au sein d’un monde dénué de vie, où l’on regarde au loin tout en sachant que l’horizon ne dévoilera rien de nouveau sur des kilomètres. Parfois on divague, on se prend à voir des humains là où il n’y a que rochers. On croit entendre une clameur, alors que ce n’est que la rumeur du vide. Gabriel Bonvalot confiait : “Sans doute vous avez soupiré après la solitude, souhaité vivre au désert, ou du moins à l’écart, lorsque vous étiez fatigués, harassés parmi les mille devoirs que la société vous impose. Eh bien, ici c’est le contraire, nos gens sont las d’être seuls, las du désert et des longues marches sans rien voir, pas même la fumée d’un feu. Ils sont affolés par le silence, ils sont abattus parce qu’ils n’entendent aucun des bruits que font les troupeaux humains, et vraiment ils en ont assez de ce plateau monotone où pas un homme ne montre sa face, où les oreilles n’entendent parler que le vent impitoyable.”

La solitude peut rendre fou. Quitter les hommes me plonge dans une douce démence au fil des jours. Parfois, je romps le silence pour m’entretenir avec mes chevaux. Je leur propose les conclusions hâtives de mes réflexions. Ils me jettent des regards attristés en soupirant de détresse. Est-ce leur cavalier qu’ils jugent accablant ou me lancent-ils ces signaux navrés à cause de ce désert où ils n’ont pas leur place ?

Pour passer le temps, je chante Les Partisans blancs, La Cavalcade, Le Chant des marais. Pas un seul chant gai. Complaintes de vie et de mort qui s’agrippent aux montagnes. Peut-être parce qu’aux paysages austères ne s’accordent que des chants mélancoliques.

Un soir, je ne trouve que des lacs salés, qui creusent une terre aux eaux stagnantes, couverte de concrétions. Je les longe longtemps, puis plante ma tente en amont, là où les eaux ne sont que faiblement salines. Je m’allonge au sol, la tête contre la selle, et rêvasse sous les cieux illuminés par les astres. Aucun bruit ne rompt l’immortelle quiétude du lieu. Je pense à la vie équestre et à l’ivresse qu’elle procure. Les longues journées de chevauchée, les haltes apaisantes, les kilomètres parcourus. Y a-t-il meilleure destinée que de découvrir le monde le cul sur une selle ? »

(p. 267-269)

En vue des Tian Shan (p. 179-181)

Un bouzkachi en guise d’adieux (p. 384-387)

Extrait court